- Partagez

- prev

- next

Entrevue de Mon cinéma québécois en France

Travailler avec lui, c'est voyager : rencontre avec Roy Dupuis

entretien avec Pierre Audebert - octobre 2021

Ça n'a pas été simple : il a fallu trouver une date commune, visionner des dizaines de films et épisodes de série, élaguer dans plus d'une centaine de questions disséminées sur une carrière de bientôt quarante ans, et arrivé à date fatidique, négocier avec la technologie et ses défauts de fonctionnement... Mais le rendez-vous était bien là et une fois la parole lancée, plus besoin de chercher le courant, il n'y a qu'à le suivre ! Car le succès, les médias et la passion impressionnante des fans n'y ont rien changé, sa parole est directe, l'engagement total et intact. Le comédien s'efface peut-être plus souvent devant les convictions de l'homme et les combats à mener sur la terre ferme.

Trop peu connu en France malgré Mesrine, il est incontournable dans son pays. Comme le vent lui aussi, il traverse les univers et les frontières avec une élégance rare, n'hésitant jamais à prendre des risques, se livrer ici n'étant pas le moindre. Que cette entrevue fleuve vous donne le goût de visiter ses films, nous vous souhaitons un beau voyage...

Vous souvenez vous de comédiens ayant marqué votre enfance ?

Le premier qui me vient à l’esprit, c’est Marlon Brando. J’ai plus tard eu la chance de jouer avec lui dans Free money (Yves Simoneau, 1998). Ça a été une rencontre brève mais une rencontre tout de même puisqu’il m’abat… (rire) Au moins, je peux dire que j’ai été tué par Marlon Brando ! C’est surtout lui qui m’a marqué durant mon enfance (il réfléchit). Non, il y a quand même Louis de Funès qui était assez présent. Toujours du côté français, les films des Charlots...

Free money

Free money

Votre enfance se passe entre Ontario et Abitibi. Comment viviez vous cette double appartenance ?

J’ai commencé par l’Abitibie, au Nord du Québec, à Amos et j’ai ainsi vécu jusqu’à mes onze ans entre Amos et Kapuskasing dans le Nord de l’Ontario où mon père a été transféré, qui est aussi une ville à 80 % francophone. Dans le fond, la seule différence, c’est que si un anglais se joignait à un groupe de dix enfants, tout le monde se mettait alors à parler en anglais puisque le seul à ne pas parler les deux langues, c’était l’anglophone. C’est comme ça que j’y ai appris l’anglais. C’est assez fort culturellement. Plus jeune, je faisais aussi de la musique. à onze ans, j’avais une septième année de violoncelle mais à Kapuskasing, il n’y avait tout simplement aucun professeur, ce qui ne m’a pas trop déplu parce que pour moi, le violoncelle c’était un peu comme d’aller à l’école un peu plus longtemps. Quand la plupart de mes amis terminaient eux vers 15h30, moi il me restait encore deux heures à aller faire chez les sœurs jusqu’à 17h30. Plus tard, ça a été une des grandes frustrations de ma vie que d’avoir lâché le violoncelle

On a dit que vous étiez arrivé un peu par hasard dans une école de comédie. A quoi pensiez-vous plutôt vous consacrer ?

Aux sciences ! À la physique, la chimie, la biologie, les mathématiques. J’avais plus de difficultés avec le français et sa grammaire où les règles n’y ont pas toujours de raison d’être. Et ça, ça ne me plaisait pas. J’aime les choses qui ont une logique, un pourquoi. Dans le fond, j’ai essayé d’en apprendre le plus possible sur la « réalité » et le monde dans lequel on vit. Les sciences m’intéressaient donc beaucoup, surtout la science pure, la physique. Aujourd’hui encore, la physique fondamentale me passionne. J’essaie de me tenir au courant, même si je ne connais plus les formules ni la mathématique qu’il y a derrière, mais je suis tout de même ceux qui vulgarisent les sciences.

On a l’impression que vous êtes assez proche de l’Actor’s studio. Quelle était la méthode enseignée à l’école nationale de théâtre ?

Ce qu’il y avait de bien à l’École Nationale, c’est qu’il y avait autant d’écoles que de metteurs en scène avec lesquels on travaillait. Il n’y a pas de professeurs de jeu dans cette école, juste des metteurs en scène invités. On y faisait six projets, six exercices de théâtre par an, avec six metteurs en scène différents, tous des professionnels faisant déjà partie du milieu. C’était donc déjà une vraie porte d’entrée, une façon de nous faire connaître d’autres metteurs en scène et ce, avant même qu’on en sorte de l’école. Je n’ai donc jamais vraiment eu de cours méthodologique, mais autant de méthodes que de metteur en scène et j’ai trouvé ça très intéressant ! Cette école m’a beaucoup plu. Aussi l’Actor’s studio, je ne sais pas vraiment ce que cela veut dire, je connais plus Dostoïevski et ensuite Stanislavski qui en fut un peu l’élève. Mais ça n’était pas que ça non plus.

L'automne de mes souvenirs (Paolo Barzman, 2007)

L'automne de mes souvenirs (Paolo Barzman, 2007)

Mais diriez-vous que vous avez besoin de comprendre les motivations du personnage pour entrer dedans ?

Oui. Il est essentiel pour moi de comprendre la personne que je vais porter, que je vais en même temps livrer. D’une certaine façon, j’ai besoin d’être en accord avec cette personne et même si c’est la pire crapule de la Terre, il me faut comprendre pourquoi il est comme ça et ce qui l’a amené là. Il peut aussi arriver qu’on me propose un rôle où le style est particulier. On peut tomber sur un film très artistique ou très poétique et où la logique n’a plus vraiment d’importance. Ce qui compte, ce n’est plus que le son ou que l’image ou encore que l’histoire. Ce qui m’importe, c’est qu’il y ait une histoire racontée. Donc cette démarche là aussi peut me plaire. Mais en général, j’ai besoin d’être en accord avec le personnage que je porte.

Le téléroman arrive pour vous avant les longs-métrages de cinéma. Est-ce que c’est plus confortable pour un comédien du fait de la longueur, que le personnage s’installe sur un grand nombre d’épisodes ?

Nous ici, on fait la différence entre les téléromans et les téléséries. J’ai juste fait une apparition dans un téléroman. Je ne me souviens même plus lequel ! J’y faisais un gardien de prison.

Les filles de Caleb (Jean Beaudin, 1990) est donc une télésérie...

Oui, dans le sens où un téléroman peut se poursuivre durant dix ans. Au départ, Les filles de Caleb est tiré d’un roman, on pourrait donc dire qu’en ce sens c’est un téléroman, (rire) mais nous on appelait quand même ça une télésérie. Puisqu’il y a une fin, c’est comme un long film.. On peut aussi lire toute la télésérie avant d’embarquer dedans. On connaît donc l’histoire qui sera racontée du début à la fin et on sait comment ça se finit. Ma chance a été que ma première télésérie se fasse avec Jean Beaudin, dont la préférence était de visionner les rushes avec les acteurs et pas avec son équipe technique, son directeur photo ou autre. Et donc tous les soirs, puisque nos chalets n’étaient pas trop éloignés durant le tournage, on allait voir les rushes de la veille avec Jean. J’ai ainsi pu me voir marcher, respirer, dans différentes conditions et sous différents éclairages. Pour moi, ça a été une école TRÈS importante, d’autant que Jean Beaudin était un réalisateur qui adorait les acteurs. Il pouvait être très difficile pour certains mais moi j’y ai beaucoup appris car j’avais eu cette chance de pouvoir visionner des heures et des heures de rushes.

Les filles de Caleb

Les filles de Caleb

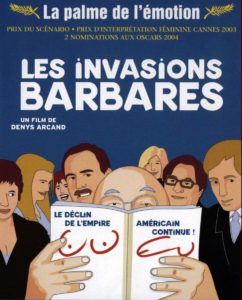

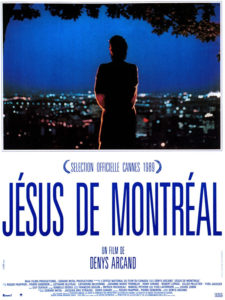

Avant d’en revenir à Jean Beaudin qui joue un rôle très important dans votre carrière, durant les années 80, vous tournez peu mais toujours des rôles dans des films importants pour l’histoire du cinéma québécois ou avec des metteurs en scène reconnus. Quels souvenirs gardez-vous de vos courtes collaborations avec Denys Arcand comme cette presque apparition sur Jésus de Montréal (1989), un film qui est une sorte de manifeste du pouvoir de l’acteur ?

Je crois que ça a été ma première participation à un film pour le cinéma, sur un plateau de tournage cinématographique. Je me souviens de la première journée où je suis arrivé. On tournait en extérieurs et de nuit sur le Mont-Royal. Le décor de fond était immense parce qu’il avait fait éclairer presque toute la forêt. Il s’agissait de la scène où on descend Lothaire de la croix. Et je me souviens bien avoir été impressionné par l’ampleur de tout ça, de la mécanique, du décor, des éclairages, du nombre de figurants. J’ai vu Denys Arcand venir vers moi et il avait l’air tellement à l’aise, comme un poisson dans l’eau ! Comme s’il nous faisait une omelette… En tout cas, ça n’était pas plus complexe pour lui ! Ça m’a assis, ça m’a calmé comme acteur et je crois que ça m’a permis de lui donner ce qu’il attendait que je lui donne. C’est toujours mieux quand l’acteur se sent confortable. Ça dépend des situations, il arrive que des fois ça ne soit pas tout confort ! (rires) Mais pour cette scène là, comme on représentait le pouvoir, il nous fallait être bien assis dans le personnage.

Jésus de Montréal

Jésus de Montréal

Jésus de Montréal, c’est typiquement la rencontre entre un comédien Lothaire Bluteau et un rôle. Quel serait pour vous le personnage de votre vie, celui que vous avez eu le plus de mal à abandonner ou qui vous hante encore ?

Il est sûr que le rôle d’Ovila dans Les filles de Caleb a changé ma vie. J’habitais en plein cœur de Montréal, du côté du Square St Louis mais j’étais inconnu. En une nuit, il y a eu 4 millions 600 000 de taux d’écoute, soit 80 % de la population du Québec et presque tous les francophones. Quand je suis sorti le lendemain matin, j’ai eu du mal à arriver au dépanneur pour acheter mon pain. Et c’est resté comme ça pendant longtemps ! Et puis c’était quand même une belle et bonne télésérie, d’ailleurs Marina Orsini et moi, on a gagné à Cannes dans la catégorie meilleurs interprètes internationaux. Donc ça, ça a frappé fort, ça a été évident et fou, et ça, ça a changé ma vie. Maintenant, comme acteur, le rôle où je sens que je me suis dépassé pour livrer ce dont je suis le plus fier, c’est plus dur à dire. Ce ne sont pas tant des rôles mais des scènes, des gestes que j’ai posés, des idées que j’ai eues dans tel ou tel personnage. Après mon premier gros rôle au cinéma a été dans Being at home with Claude (Seul avec Claude, 1992), ce n’était pas rien comme personnage ! Ou d’avoir fait Maurice Richard (2005), surtout en l’ayant connu avant, donc d’avoir porté cet homme là et je pense que le travail est assez réussi. Je ne pense pas avoir fait mieux que ce que j’ai fait pour Maurice. Mémoires affectives (2004) aussi, mais pour une autre raison. C’est la première fois où le film dépassait celui que je m’étais fait dans la tête !

Est-ce qu’avec Jean Beaudin vous aviez envie de casser cette image de jeune premier romantique d’Ovila avec le rôle d’Yves, l’homosexuel assassin de Being at home with Claude ? N’était-ce pas un peu provocant et comment le grand public a-t-il vécu cela ?

Non, pas du tout. Quand on te propose un texte comme celui de Being at home with Claude, un acteur serait stupide de refuser ou simplement de penser qu’on n’a pas ce qu’il faut pour livrer le personnage. C’est juste un texte et un rôle auxquels je ne pouvais pas dire non. C’était trop fort, trop beau, trop important comme histoire pour que je ne le fasse pas. Jamais je ne me suis dit que ça allait changer mon image. Je n’ai jamais eu à me dire ça, je ne l’ai jamais senti. C’est sûr qu’après Les filles de Caleb… Il y a un phénomène ici – et je ne sais pas s’il existe aussi en France : au Québec, quand tu deviens populaire, on ne te propose plus que des gros projets qu’on appelle populaires, plus importants mais moins artistiques. C’est vraiment Francis Leclerc qui m’a ramené au cinéma d’auteur car pendant longtemps, on ne m’a proposé que des films à gros budgets. Et même au théâtre, c’étaient des choses plus populaires. Certes, Being at home venait de finir mais là, ça s’était fait dans la continuité.

Seul avec Claude

Seul avec Claude

Donc dans cette même logique, on ne t’a pas proposé plus de rôles d’homosexuels ou de bisexuels ou simplement de rôles plus sexués ?

Non… Mais c’est clair que Les filles de Caleb ont fait de moi un sex symbol. C’est un peu pareil dans Being at home with Claude dans le sens où pour jouer ce rôle, il fallait transpirer une certaine sexualité ou du moins, ça aide. C’est le job ! (rires) Mais il est vrai que ça a toujours fait partie de ma vie et que les choses ont été différentes après Les filles de Caleb. Le sex symbol provoque des choses assez fortes chez les gens, mais en même temps je restais assez mystérieux. Par exemple, si je compare avec des amis qui sont des acteurs comiques, les gens sont plus familiers avec eux. Avec moi, c’était moins direct comme approche... (rires)

Le film comprend plusieurs niveaux. c’est à la fois très technique, intellectuel, psychologique, animal… Bref, c’est un rôle frappant !

Oui, c’est tout à fait juste. Ça m’a demandé beaucoup de choses. Mais j’ai pu y donner tout ce que je pouvais donner : intellectuellement, physiquement… Tout est là !

Vient ensuite Blanche (1993), la suite des Filles de Caleb. J’imagine que ça vous ne pouviez pas le refuser mais il y a une alternance entre des projets populaires comme Séraphin un homme et son péché (Charles Binamé, 2002) et des choses plus modestes. Est-ce que c’est d’abord lié aux rencontres avec les metteurs en scène ? C’est à nouveau un film d’époque et un personnage romantique, même si la vedette est avant tout Karine Vanasse… Ce balancement entre des choses très opposées surprend.

Disons que j’ai une formation théâtrale et les textes sont généralement plus travaillés au théâtre, plus recherchés qu’au cinéma, souvent plus poétiques et artistiques. Plus dangereux. Au théâtre, on est plus souvent à la marge de la société, en tout cas dans le théâtre de création, que dans un véhicule comme le cinéma où on a besoin de l’argent des institutions qui elles, ont besoin que cela soit rentable. C’est très contrôlé et on joue donc plus safe. Alors, une fois de temps en temps on peut se permettre de faire ce qu’on appelle ici du cinéma d’auteur. Mais j’ai toujours été plus attiré par ce qui est risqué, et encore aujourd’hui. C’est ce qui me fait accepter assez souvent des premiers films car ce sont souvent les réalisateurs débutants qui débarquent avec un nouveau point de vue sur le cinéma, sur la vie, l’humain, sur un peu tout… je suis attiré par les choses où il y a un certain danger à participer à une histoire. Bien sûr, il faut d’abord que cette histoire m’intéresse, qu’elle me donne envie de jouer.

Séraphin un homme et son péché

Séraphin un homme et son péché

Il y a parfois chez vous un côté cartoonesque. Par exemple, quand Yves Simoneau vous offre le rôle du gentil niaiseux Jean-Marie, dans le film culte Dans le ventre du dragon (1989). Ici, on est plus dans la mimique, dans la bande-dessinée, où vous travaillez plutôt les attitudes, les tics du personnage, ce qui se retrouvera dans les quelques comédies que vous avez tournées comme C’est pas moi c’est l’autre (2004), réalisée par un français, qui n’est peut-être pas très réussie mais qui contient une excellente scène d’introduction burlesque qui nous donnerait envie de vous voir dans un registre comique plus gestuel à la Jim Carrey, mais qui serait aussi à la fois intellectuel… (Pas convaincu) Avez vous des envies de jouer dans ce registre et y a-t-il eu des projets inaboutis ou cela vous intéresse-t-il beaucoup moins ?

C’est presque une chance mais en fait, je n’ai jamais eu à avoir d’envies. La seule que j’ai, c’est que les scénarios me surprennent. C’est ça que j’aime. Je reviens ainsi à la science pure, à la découverte. Si je me suis retrouvé acteur, c’est sans doute après avoir vu le Molière d’Ariane Mnouchkine qui est un éloge de la créativité et de la liberté. On a l’impression qu’ils découvrent la vie chaque jour. C’est sans doute ce qui m’a attiré… Enfin, c’est ce qui m’intéresse, d’être surpris par la vie, par les textes. C’est ce qui m’anime le plus et qu’au fond je demande : un bon scénario ! Surprenez moi ! Je n’ai donc jamais eu l’envie de jouer tel ou tel rôle ou un genre de films en particulier. Je fais avec ce qu’on me propose et j’ai eu la chance qu’on m’en propose assez. Maintenant, mes envies se font de plus en plus rares car je ne m’ennuie plus quand je ne joue pas. Il faut vraiment que les textes me donnent envie de jouer pour que j’accepte de partir sur un projet.

Dans le cas des films d’époque, est-ce que c’était plutôt votre physique ou votre talent pour le texte qui vous faisaient plus demander ? Autrement dit, est-ce qu’on recherchait cette physionomie de l’acteur populaire dans le quel une majorité de québécois pouvaient se reconnaître ou plutôt sa voix… ?

Ça, il faudrait le demander à ceux qui m’ont casté ! Encore, une fois c’est l’effet des Filles de Caleb ! Je ne veux pas être méchant mais souvent...(rires), les producteurs, les distributeurs ou même les réalisateurs manquent un peu d’imagination. Mais ça n’a jamais été un problème pour moi car je me promenais tout de même de style en style. J’ai fait Séraphin parce que c’était une belle histoire, un beau personnage et parce que c’était avec Charles Binamé que je connaissais et que j’aimais beaucoup. Là encore, c’était difficile de lui dire non et je suis content de l’avoir fait. D’ailleurs, je savais que je pouvais le faire bien, que le personnage rendrait bien. Avec Alexis Labranche, j’étais rendu un peu ailleurs dans ma démarche personnelle par rapport à l’univers où je campais avant. J’étais plus impliqué par rapport à la protection des rivières. Pour la première fois, j’avais rencontré les peuples des Premières nations, les Cree. Et c’est là que je me suis rendu compte qu’on avait été plus influencés par les Amérindiens que ce qu’on voulait bien nous raconter dans nos livres d’Histoire et que cette rencontre avait probablement façonné une nouvelle espèce d’hommes, le coureur des bois, un être à mi-chemin entre l’indien et l’occidental. Alexis m’a donc donné la chance de proposer cela. Alexis, c’est exactement cela : quelqu’un qu’on n’arrive pas à garder au village, qui ne s’occupe pas de son champ comme les autres, qui à 33 ans, n’est pas encore marié. Il est libre ! Cette liberté, les peuples autochtones l’ont donné aux premiers habitants de cette terre. Tout ça, je l’ai découvert par la suite. Par exemple, à un moment, ils ont fait une loi pour empêcher les hommes de s’éloigner de plus de 20 milles des villages parce que sinon ils n’arrivaient pas à les faire fonctionner, car les hommes partaient pour le bois, vers cette liberté là, vers cette façon de vivre que les amérindiens leur apportaient, au point de vue social, sexuel aussi. Donc Alexis, c’est un peu tout ça par rapport avec Ovila, qui est plus un homme de la terre à l’occidentale, même s’il finit quand même avec une amérindienne à la fin de Blanche. Avec Alexis, j’avais la chance de lui donner un peu cette couleur là, celle de l’homme à moitié amérindien et européen.

Dans le ventre du dragon

Dans le ventre du dragon

Vous allez pousser d’ailleurs cette réflexion jusqu’à être l’enquêteur acteur d’un documentaire, L’empreinte (Carole Poliquin et Yvan Dubuc, 2014), qui a notamment servi d’interface entre les québécois d’aujourd’hui et leurs racines autochtones. Qu’est-ce que ces rencontres avec l’anthropologue Nicole O’bomsawin ou avec Joséphine Bacon vous ont apportées et ont-elles contribué à cette soif de culture autochtone ?

La curiosité était déjà là et c’est d’ailleurs pour cette raison qu’ils m’ont contacté. Ça confirmait ce que j’avais ressenti quand je suis venu travailler en France pour Mesrine, l’instinct de mort (2008). Certes j’étais souvent allé en France auparavant, mais je n’avais jamais travaillé sur un plateau français. C’est là que je me suis rendu compte de la hiérarchie qui s’établissait, alors qu’elle n’existe pas chez nous, en tout cas pas à ce point là ! Ça a été une telle évidence que je me suis dit que ça, ça ne faisait pas partie de moi alors que je suis sensé être d’origine française. Je me suis donc dit qu’au fond, j’étais plus amérindien ou américain que français. Nous n’avons jamais eu de roi ! Le système amérindien est plus circulaire que pyramidal. Pour l’illustrer, le chef n’est jamais en haut du cercle, mais au centre. Il est là pour le représenter, comme par une sorte de loi. Je ne rentre pas dans les détails, mais disons que je me suis rendu compte que nous étions beaucoup plus proches de ça. Je me souviens d’avoir dit ça en entrevue : c’est en allant travailler en France que j’ai compris que je n’étais pas français, que j’étais donc un américain influencé par les valeurs sociales amérindiennes de base plus que par les valeurs françaises, même s’il y a un peu un mélange des deux. Ça m’a surpris tout à coup puisque toute ma vie je m’étais pensé comme français d’origine. Au Québec, la France est tellement importante ! Pour la langue, qui définit notre identité. Mais tout à coup, notre identité n’était plus que ça. Pendant près de cent ans, avant que les anglais nous divisent, il y a eu une intimité avec les peuples amérindiens d’ici. Comme je le rappelle dans L’empreinte, nous ne sommes pas arrivés pour occuper le territoire. Une alliance a été signée avec les amérindiens alors que les espagnols ou les anglais ont eux pris leur place. Chacun vivait alors de son côté et il était hors de question de se marier avec une indienne. Le modèle de colonisation est donc très différent et ce sont les français qui au départ l’ont accepté. Ça a donné naissance à ce que nous appelons aujourd’hui les « habitants », les gens qui étaient nés loin et étaient donc beaucoup plus influencés par leur couple, donc par les amérindiens ou entre les deux, mais cela, on ne nous l’a jamais dit !

C’est là où après avoir entendu l’entrevue, l’équipe de L’empreinte m’a proposé le projet. Ils m’ont montré toute la documentation et je leur ai dit qu’en effet c’était une belle histoire à raconter. C’est important d’expliquer aux québécois qu’ils ne sont pas que français et ont été influencés par ces valeurs. Et je pense aussi que pour la première fois, on n’y parlait pas des amérindiens qu’en tant que victimes mais comme influenceurs. Qu’il nous avaient beaucoup plus imprégnés que ce que ces livres d’Histoire écrits par l’Église nous avaient enseigné.

Maurice Richard

Maurice Richard

Parmi vos personnages engagés, celui de Maurice Richard rend hommage à une icône québécoise et est peut-être le sommet de votre collaboration avec Charles Binamé. Même si le bilinguisme a peut-être été d’abord votre élément naturel, la question de la langue est centrale dans ce film, dans le sens où Richard voit dans l’anglais la langue de l’ordre et de l’économie, celle des boss... Vous semblez pourtant passer assez naturellement de l’anglais au français tout au long de votre carrière...

Oui mais c’est que Maurice Richard lui ne vivait pas du tout à la même époque ! En ce temps là, les canadiens français étaient carrément des citoyens de deuxième classe. Le pouvoir était anglais, il ne l’est plus ! Aujourd’hui, travailler en français ou en anglais ne remet plus en question la valeur de mon identité ou le poids de mon peuple ici. À l’époque par contre, il y avait une révolution à faire. C’est un peu Maurice Richard qui l’a enclenchée. Dès lors, il est devenu la fierté de ce peuple qui l’avait sans doute perdue, parce que si on voulait manger ou envoyer nos enfants à l’école, il nous fallait suivre les règles du pouvoir anglophone et fermer sa gueule, travailler à l’usine sans parler trop fort. Je pense que c’est ce qui a créé cette génération d’hommes qui ne parlaient pas beaucoup, enfin j’ai souvent entendu cela. Même franco-ontarien, mon père était comme ça, même s’il était séparatiste parce qu’il comprenait l’importance de donner une identité claire à un peuple. Quand je suis né, c’était déjà presque fait. Aujourd’hui, travailler en anglais ne donne pas d’importance au pouvoir anglophone, il s’agit juste de varier et de travailler dans le plus de langues que possible. Par exemple, j’ai aussi travaillé en espagnol mais je le parle moins que l’anglais. Mais il est certain que Maurice Richard fut un des responsables de l’éveil du peuple québécois. Aussi, parce qu’il n’était ni un politicien, ni un membre de l’élite, quand on a tenté de l’étouffer, toute la frustration accumulée pendant des dizaines d’années a fini par sortir et cela a créé la première émeute de l’époque moderne au Québec, celle du Forum. C’est de là qu’est parti ensuite le FLQ, car il était présent mais avec moins d’élan qu’après ce qui est arrivé à Maurice.

Vous êtes un acteur très physique mais ici, il s’agit même d’une performance athlétique. On vous a vu aussi jouer au hockey dans Revenir, un court-métrage de Francis Leclerc. Quelle est la place du sport dans votre vie quotidienne et l’importance de la préparation physique aux tournages ?

Le sport a toujours été très présent. Pour le hockey, je patinais dès trois ans. Je nageais aussi au même âge. J’ai donc fait beaucoup de natation et de hockey. Je me suis toujours dit que si on ne s’était pas sauvé de mon père pour venir habiter en ville, j’aurais peut-être fait la Ligue nationale car j’étais un bon joueur de hockey. D’ailleurs, il n’y a pas de doublure pour Maurice Richard. C’est bien moi dans tous les plans, qui ai joué tous les matches. Ça a donc fait partie de ma formation d’acteur, tout autant que la musique qui a aussi été très présente. J’ai commencé le piano à trois ans avec ma mère puis après, ça a été le violoncelle à partir de quatre ans. Cette base là m’a forcément aidé à devenir un acteur physique, avec du rythme et qui peut jouer avec ces sonorités, des accents parfois. Il est certain que ça m’a formé. Pour Being at home with Claude qui a été mon premier rôle au cinéma, je savais que je devais perdre du poids car entre Ovila et Yves, il y avait vraiment une grosse différence physique. On voulait vraiment qu’Yves soit près de l’os, du nerf. J’ai perdu 30 livres (13 kilos 600) pour jouer le rôle. J’ai fait beaucoup de vélo et en même temps, je m’étais enregistré le monologue, qui dure quand même douze pages ! Alors en pédalant, je jouais aussi le son pour parvenir à l’apprendre plus facilement. Après, côté entraînements physiques… (rire),

Mesrine : l'instinct de mort (Jean-François Richet, 2008)

Mesrine : l'instinct de mort (Jean-François Richet, 2008)

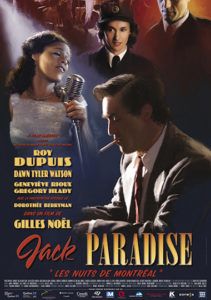

Si, il y a bien un film qui ne s’est pas fait... J’avais rencontré Vincent Cassel pour un film qui s’appelait Section, halte !, une coproduction entre la France et l’Algérie, mais aussi avec le Portugal, car à l’époque on ne pouvait pas encore aller tourner en Algérie, c’était encore trop politique ! C’était justement sur la guerre d’Algérie, sur ce moment où De Gaulle prend le pouvoir et qu’il veut mettre fin à la guerre. Je me souviens que j’étais arrivé deux semaines en avance à Paris parce que le réalisateur dont je ne me souviens plus du nom voulait que je m’entraîne. Je devais jouer une espèce de nihiliste avec une grosse mitraillette, un colosse avec une préparation militaire. J’avais donc fait ça au tout début du projet et puis finalement, le film ne s’est jamais fait. On a commencé à tourner et pour différentes raisons, les producteurs ont tiré un trait dessus. Il y avait pourtant Eddy Mitchell, Chris Campion et Philippe Caroit qui par la suite est devenu un ami. Mais sinon, je n’ai pas trop eu à me préoccuper d’entraînement physique puisque j’ai toujours été sportif. Quand il y avait un rôle un peu physique, je savais que j’arriverais à le faire sans avoir trop besoin de m’entraîner. Il y a quand même eu des trucs très durs, par exemple pour Jack Paradise (Gilles Noël, 2004). Faire du lipsing (synchronisation des lèvres) sur des pianistes de jazz alors que je ne joue pas de piano, c’était vraiment un travail particulièrement violent. J’avais demandé qu’on filme les mains du compositeur à l’enregistrement des pièces pour avoir exactement la musique qui passait dans le film. Après, je visionnais les mains du pianiste pour arriver à ressembler un peu à ce qu’il faisait. Ça m’avait demandé quand même pas mal de temps.

Pour rester dans la musique, on vous voyait en effet jouer du violoncelle dans Cap tourmente (Michel Langlois, 1993) où vous chantiez également (il acquiesce)… Aviez vous du pratiquer en amont ?

Non, car il était exactement comme moi. C’est à dire que Michel Langlois me connaissait déjà, mais c’est moi qui ai amené ces éléments là dans le personnage. Le personnage ne savait plus jouer et c’était une de ses frustrations. Il finissait par balancer le violoncelle à la mer…

Pour revenir à Maurice Richard, j’ai été interpellé entre le fait qu’il s’est passé pas mal d’années entre ce qui était une série pour la télévision (Maurice Richard, histoire d’un canadien, Jean-Claude Lord, Pauline Paillette, 1999) et le film de Charles Binamé en 2005, ce qui fait que vous avez du porter ce personnage six ou sept ans. Ce long terme permet-il de mieux connaître la personne ?

C’est surtout que quand on a tourné cette espèce de télésérie qui était en même temps documentaire, Maurice Richard était encore vivant et c’est là que je l’ai rencontré. On est allés voir des matchs de hockey ensemble au Forum et on est même devenu assez proches. Il me faisait beaucoup penser à mon père : même genre d’énergie, même genre d’homme. Je pense qu’il était content que ce soit moi qui l’interprète, en tout cas il en avait l’air. Je me souviens que le producteur Robert-Guy Scully, le jour où on allait rencontrer Maurice, m’avait dit de ne pas m’en faire parce que c’était quelqu’un qui ne parlait pas beaucoup. On est donc arrivés chez lui, on s’est assis et puis à partir de là, Maurice et moi on n’a pas arrêté de parler. Guy n’en revenait pas ! Il a été très facile d’approche avec moi et il était content que ce soit moi qui raconte son histoire. (il réfléchit) C’est vraiment si long entre les deux ?

Cap tourmente

Cap tourmente

Au moins six ans…

Au moment du film, Maurice était mort. C’était différent…(ému) J’étais un peu comme le gardien de sa mémoire et Charles qui ne l’avait jamais rencontré a très bien compris ça. Parfois, j’arrivais à dire à Charles « non, ça on ne peut pas le faire comme ça. Ce n’est pas Maurice ! Maurice ne ferait pas ça... » En général, il me faisait confiance. Mais je ne l’ai pas porté tout ce temps là, je l’ai oublié quand même. Mais je me souviens m’être dit après la télésérie que cette histoire là méritait d’être portée à l’écran pour le cinéma. Ce n’est pas qu’une histoire de sport ! C’est politique, culturel. Maurice est un vrai grand personnage de cinéma. Quand j’ai appris qu’ils faisaient le film et qu’ils m’ont contacté, j’ai tout de suite dit « Let’s go ! Ça en vaut la peine ! »

Dans une autre veine, vous avez régulièrement tourné des rôles dans des séries B de genre, récemment dans des budgets plus importants dont deux fois d’après des scénarios de Dan O’Bannon, le créateur d’Alien qui a une obsession pour les androïdes. Dans Planète hurlante (Screamers, Christian Duguay, 1995), film culte de la science-fiction des années 90, vous étiez Becker dont on se rendait compte sur le tard de sa vraie nature de machine. Il y avait donc toute une profondeur avec cette double personnalité. Comment avez-vous abordé cette absence de sentiments qui caractérise une machine ? Finalement, c’est presque comme d’interpréter un psychopathe…

Non, car pour Becker, le but était donc que personne ne se doute qu’il soit un androïde. En réalité, dans le scénario, il fait partie de la dernière génération d‘androïdes qui en savent tellement sur les humains qu’il arrive à s’infiltrer sans qu’on s’en rende compte. Donc l’idée était de lui donner des défauts pour arriver à ce « plus humain qu’humain ». Crapuleux, mais humainement crapuleux (rire). Le fait de réciter du Shakespeare, c’est aussi une de mes propositions. C’est rigolo pour un film américain, ou au moins anglophone. En français, j’aurais fait du Molière, du Racine ou en tout cas quelque chose de très propre à l’humain. L’idée m’était venue en travaillant les textes avec Peter Weller qui venait aussi du théâtre. J’ai le souvenir de l’avoir entendu dire quelques répliques shakespeariennes. Donc je me suis dit que ce serait fun de lui faire déclamer du Shakespeare de temps en temps, juste pour l’humaniser un peu.

Feuilles mortes (2016, Thierry Bouffard, Carnior et Edouard Tremblay)

Feuilles mortes (2016, Thierry Bouffard, Carnior et Edouard Tremblay)

Si le film est devenu culte, au moment de sa sortie, il n’a pas tant marché que ça. À cette période, vous apparaissiez aussi dans de nombreuses productions anglophones, parfois aux côtés d’autres grandes stars comme Rutger Hauer dans Hémoglobine (Peter Svatek, 1997) qui est une icône pop suite à Blade runner mais dont la carrière est moins importante que la vôtre, notamment à cause de ses difficultés à trouver des rôles marquants. Avez-vous eu vous-même des propositions d’Hollywood, des opportunités de personnages qui vous ont fait hésiter à lâcher le Québec pour une aventure américaine?

J’ai toujours pensé que je n’étais pas hollywoodien et… je ne l’étais pas ! (rire) Un agent américain a pris contact avec mon agent à Montréal pour me présenter à Los Angeles. Il m’avait préparé quelques rendez-vous pour me présenter aux studios. Cette première visite a failli se terminer par un contrat pour une télésérie. Et puis en fait, non, parce que ça me demandait de venir habiter à Los Angeles alors que j’étais amoureux d’une femme et que ma vie était ici. Alors j’ai décidé de ne pas y retourner, mais cet homme là est resté mon agent et il m’a envoyé des propositions une fois de temps en temps, mais qui n’étaient toujours pas assez intéressantes pour que je quitte le Québec. Ensuite, un autre agent, plus jeune, et que j’avais rencontré au festival de Toronto, aurait vraiment aimé me représenter. Ça a été un peu la même chose, mais cette fois c’est allé plus loin. J’ai passé quelques auditions à Los Angeles pendant une semaine. Or, ça fonctionne différemment là-bas, tu dois signer ! Il restait trois acteurs pour le rôle, toujours pour une grosse télésérie, mais il faut signer le contrat avant de passer la dernière audition car ils veulent être certains que tu acceptes, que tu es libre avant de te montrer aux big bosses... Je me souviens que le cachet était quand même intéressant. On était dans le parking, j’étais dans la voiture avec mon agent montréalais, l’agent de Los Angeles qui voulait que je signe quelque chose que je n’étais pas sûr de vouloir faire et finalement j’ai dit non. Il n'en revenait pas ! (rire) « Voyons, je ne connais personne qui a fait ça à la télévision. Tu as refusé ! ». Moi je ne peux pas signer tout de suite avant même de rencontrer les gens avec lesquels je vais travailler. C’était aussi du au fait que j’avais des propositions chez nous. Là, c’était avant Nikita (La femme Nikita, 1997-2001, Joel Surnow) qui elle, se tournait à Toronto, à seulement une heure de route, ce qui était plus simple qu’avec Los Angeles ou c’est dix heures aller-retour ! J’ai donc eu plusieurs propositions dont Nikita que j’ai finie par faire et après ça il y en a eu une autre, mais elle se tournait à Los Angeles et j’ai refusé parce que j’avais juste envie de rentrer à la maison. Les télé-séries américaines avaient pris trop de place dans ma vie, même si c’est bien payé. Après, il y a eu d’autres propositions avec ce même agent, mais comme j’ai toujours eu des propositions assez intéressantes ici, plus proches de moi et de ce que j’avais envie de faire, des films comme Mémoires affectives, des rôles comme celui du général Dallaire et toutes ces choses qui sont arrivées après...

La femme Nikita

La femme Nikita

En 1996 vous interprétez le botaniste français Aimé Bonpland pour le beau film historique Passage des hommes libres/aire libre. Comment s’est passé la tournage au Venezuela et notamment le rapport avec les indiens ?

Alors, là c’était avant mon éveil… C’était vraiment un très bon scénario. Malheureusement, l’auteur du scénario est devenu le réalisateur alors qu’il n’aurait pas du. C’est un très bon auteur, une très belle histoire mais à mon avis, mal réalisée. Je ne l’ai d’ailleurs jamais vu…

Le film est intéressant…

Tant mieux !

C’est très classique mais intéressant. Est-ce que cette rencontre avec la population locale, les figurants, a provoqué quelque chose chez vous ? On dirait que vous avez tourné dans des endroits assez isolés…

C’était bien. On en revient encore à la curiosité. Pour moi, ce voyage, c’était la découverte. Ces naturalistes étaient les premiers dans ce métier à découvrir, à explorer la réalité et qui on est. Je ne connaissais pas l’Amérique du sud ou très peu. Là, je suis rentré dedans, dans une partie de leur histoire et même dans une partie de la mienne puisque je suis quand même français de descendance. Et en plus, c’est un voyage scientifique ! Le premier en Amérique. L’histoire est donc extraordinaire. Mais je n’ai vu que des bouts de film car je sentais en tournant que le réalisateur manquait un peu de profondeur. Comme si on faisait de la télévision.

En général, aimez-vous revoir vos films ou pas trop ? Certains plus que d’autres ?

Non. C’est toujours un peu difficile la première fois où je vois le film. La deuxième fois, ça se passe mieux, parfois même très bien. D’autres fois, ça ne passe pas ! (rire) Mais j’ai tendance à ne pas trop les revoir, même si souvent j’y suis obligé pour la promotion. C’est sûr qu’il y a des films comme Mémoires affectives, Being at home, J’ai serré la main du diable (2007), Maurice Richard et plein d’autres, notamment de petits films qui me tenaient à cœur et dont le tournage s’est très bien passé, ceux-là, je voulais les voir. D’autres, je ne les ai pas vus et je n’en ai pas l’intention

Passage des hommes libres

Passage des hommes libres

Il y a souvent des scènes de sexe dans vos films, en particulier au début de votre carrière. Ces scènes sont pourtant moins répandues dans le cinéma québécois qu’en France, même si chez nous le cinéma a préféré déshabiller les femmes…

Des scènes de nudité ? Ça non, je n’en ai pas faites ! (air interloqué, rires) J’ai fait des scènes de nudité mais pas de film où je sois nu tout le temps !

Mais diriez-vous que vous avez plus de facilité avec ça que d’autres comédiens ?

Pour moi, c’est un travail physique. Et étant un acteur physique, j’ai bien sûr une certaine facilité avec ça. Pour moi, c’est comme danser. La scène d’amour ou de nudité est une danse. Au fond, on la chorégraphie pour que les choses soient claires, placées. Mais tout dépend du style de film que l’on fait. Des fois, il est possible d’improviser plus mais en général, les règles ou les frontières sont claires. Au départ, il y a toujours quelque chose d’intéressant là-dedans, d’explorer ce langage visuel, la sexualité, la sensualité, pour provoquer à travers ça. Maintenant, ça m’intéresse moins, ça ne me tente plus à moins que le film ne me donne vraiment envie de jouer. Mais en général, c’est nécessaire, et moi j’ai toujours trouvé ça beau les scènes de nudité. C’est aller là où l’on doit aller dans l’histoire plutôt que de le cacher et il y a moyen de faire des scènes magnifiques quand on est avec les bonnes personnes et qu’on a assez de temps pour les faire, et surtout, la bonne histoire à raconter !

Assez récemment, il y a une dizaine d’années, vous êtes parti en Suisse pour tourner avec Séverine Cornamusaz le film Cyanure (2013), qui raconte une passion amoureuse avec pas mal de scènes sensuelles. Vous venez aussi de tourner dans le dernier film de Renée Beaulieu, réalisatrice des Salopes ou le sucre naturel de la peau, le mystérieux Nuit (2020) qui contient peut-être quelques scènes charnelles ?

Non, pas pour mon personnage, enfin… Sauf qu’on me voit nager dans une piscine d’entraînement. Il fait ça chez lui dans une piscine où il y a du courant. Sinon, c’est un père architecte. Le personnage principal est sa fille, c’est surtout elle qui va dans cette direction là. Comme ça me tente de moins en moins de jouer, en plus ça n’a jamais été si facile que ça de vouloir aller dans ce sens mais j’ai toujours compris la nécessité d’en passer par là pour raconter l’histoire. Si j’aime l’histoire, pourquoi ne pas le faire ? Sans ça, ce n’est pas mon genre. C’est comme pour ma vie : j’essaie de la vivre le plus possible.

J'en suis ! (Claude Fournier, 1997)

J'en suis ! (Claude Fournier, 1997)

Par rapport à la langue, vous avez travaillé en Suisse, en France. J’ai remarqué que le personnage de Joe dans Cyanure a très peu d’accent. J’imagine bien que pour le rôle de Mercier dans Mesrine, on ne vous a pas demandé d’avoir moins d’accent, mais avez vous senti dans ces équipes françaises ou suisses des limitations ou des problèmes avec l’accent ? Sans oublier C’est pas moi c’est l’autre qui tirait justement son argument comique de la coexistence d’accents très différents, avec Michel Muller qui y donnait un très curieux accent marseillais (il se souvient et rit). Ce sont des questions techniques mais qui se posent moins quand vous jouez en anglais où nous autres francophones percevons moins les variations…

Je n’ai pas de difficulté avec l’accent français mais vous avez quand même beaucoup d’accents différents. Donc si j’avais à jouer un vrai personnage français, tout dépendrait lequel... Dans le film de Séverine, on ne savait pas trop quel accent lui donner, alors on ne voulait pas trop partir là-dedans car même en Suisse, il y a différents accents. « OK, il va parler comme un québécois emprisonné en Suisse depuis longtemps. Il a pris un certain accent sans avoir perdu tout à fait l’autre ». J’ai déjà fait des rôles sans accent, comme celui d’Aimé Bonpland où l’accent est pas mal. Ce n’est pas un accent parisien. Mais je pourrais prendre l’accent marseillais en m’installant là-bas au moins deux ou trois semaines. Après tout, j’ai bien réussi à parler gaélique pour un film de Marc-André Forcier et ça, ça a été difficile parce que c’est composé d’onomatopées auxquelles notre bouche n’est pas habituée et en plus, tu ne sais pas ce que tu dis ! Aussi, ça m’a demandé beaucoup de travail pour le peu de temps qu’on avait.

Puisqu’on parle du personnage de Liam Hennessy, vous avez beaucoup travaillé avec André Forcier. Je n’ai pas pu voir Les États-Unis d’Albert (2005) où vous interprétez je crois, un champion de golf. Non seulement c’est un univers particulier, mais en plus les propositions sont assez différentes à chaque film. D’abord, comment s’est déroulée votre toute première rencontre ?

C’était il me semble dans Les États-Unis d’Albert. Chez nous, Forcier est très connu, c’est notre Fellini dans le sens où Marc-André fait SON cinéma. Au fond, ses textes sont exactement semblables à ceux du théâtre. On ne change pas un mot à un scénario de Marc-André Forcier comme on le ferait dans la plupart des autres films sur lesquels on travaille, car nous ne sommes pas dans le réalisme mais dans la poésie, l’onirisme. Pour un acteur, chaque personnage de Marc-André Forcier est un cadeau, du plus petit au plus grand des personnages. En fait, il n’y a pas grand monde qui lui dirait non. J’ai fait cinq films avec lui et ça a toujours été une aventure. Travailler avec lui, c’est voyager.

Je me souviens

Je me souviens

C’est aussi lui qui vous a offert votre rôle de pire salaud dans Embrasse moi comme tu m’aimes (2016) et la scène terrible du viol de Lucette. Ça n’a pas du être évident à préparer avec la jeune comédienne Emi Chicoine ?

J’y suis allé avec tact. Encore une fois, il s’agit de scènes physiques. Mais c’est vrai que c’est lui le pire salaud que j’ai eu à porter jusqu’à présent. En même temps, je le comprends : c’est un homme défait, un homme mort ! Même si Narcisse St Germain est bien la pire crapule que je sois arrivé à comprendre, il y en a des pires que ça sur Terre, donc on peut aller plus loin que ça. Moi je pense que le libre arbitre n’existe pas. J’en suis convaincu ! Tout est explicable. Il y a donc une raison à chaque comportement. Il s’agit de se pencher dessus et on arrive à comprendre où le personnage est rendu et pourquoi. Vous avez raison et en même temps, ce n’est pas si difficile que ça à jouer une fois qu’on a fait ce travail de compréhension, où il en est, d’où il vient… En même temps, c’est du Marc-André Forcier, il est un peu au dessus du plancher, pas dans la réalité pure. On est quand même au cinéma ! Ça aide à rendre les gestes plus poétiques, même si c’est très violent et très laid. Donc ça a même été le fun à faire, parce que comme acteur, tu vas loin. (rire) Il te propose de faire un personnage qui est vraiment en marge, à l’extérieur de ce qu’on a l’habitude de voir à l’écran.

Et puis ensuite, il s’est bien rattrapé avec le personnage nettement plus solaire des Fleurs oubliées (2019). Je sais qu’il n’aime pas trop le film, mais est-ce que pour vous l’expérience a été bonne ? On sent quand même qu’il y a de la joie à faire ce film et ça, on le retrouve à l’écran…

(long silence perplexe) Ça n’a pas été facile à faire, mais moi c’est un film que j’aime et de tous les films qu’on a fait ensemble, c’est un de mes préférés. J’aime bien aussi Je me souviens (2009). Mais là je trouve qu’il s’est rapproché de ce qu’il faisait avant et des réalités de l’environnement. Je l’ai inspiré aussi pour le personnage. Après avec Marc-André, il peut toujours dire qu’il n’aime pas tel ou tel film, ça va dépendre du jour où tu le prends. Ça peut changer du tout au tout d’un jour à l’autre, il est comme ça ! C’est ce qui fait sa particularité et aussi sa beauté, il est très changeant (rires).

Les fleurs oubliées

Les fleurs oubliées

Moins connu, le remarquable premier film de Jeremy Peter Allen, Manners of dying (2004), tourné en anglais pour une belle performance d’acteur où vous interprétez tous les états possibles d’un homme qui vit ses douze dernières heures dans le couloir de la mort. Comment vous êtes vous approché de cette réalité et qu’est-ce que ça vous a apporté dans votre conception de la mort ?

Ça a provoqué un questionnement sur la peine de mort. J’étais contre la peine de mort mais en même temps je ne m’étais jamais la question du pourquoi. C’est devenu évident pour moi : on ne fait pas aux autres ce qu’on ne voudrait pas qu’ils fassent ! Il y avait quand même sur ce film des personnages qui étaient joués par de vrais gardiens de prison, qui eux avaient rencontré de vrais tueurs, des criminels et qui des fois nous racontaient des histoires : « Tu sais, ce gars là, il voulait mourir ! Il aurait préféré que la peine de mort existe, il en était convaincu. Et ce n’est pas le premier. On en a rencontré plusieurs qui auraient préféré ça plutôt que de rester enfermés pendant trente ou quarante ans.» Sinon oui, j’ai rencontré le dernier condamné à mort à deux reprises. Il s’appelait Gilles Noël. Deux grosses rencontres car c’était quelqu’un qui aimait beaucoup parler et qui était très charismatique. J’ai donc passé une dizaine d’heures avec lui. Il m’a parlé de ce que c’est d’être dans le couloir de la mort, d’attendre... Lui, par trois fois, il devait être pendu le jour même et puis finalement, le téléphone a sonné et ils l’ont reportée. Aussi, il est devenu le symbole du combat contre la peine de mort au Canada puisqu’il a été l’un des derniers condamnés. C’est une histoire assez incroyable et on devrait faire un film sur lui aussi. Hormis cette rencontre, le reste c’est le texte et puis la situation. Tu plonges et puis… D’autant qu’on n’a pas eu beaucoup de temps pour tourner car c’est vraiment un film à petit budget, mais très prenant. Je pense qu’on a tourné un nombre incroyable de scènes en deux semaines.

Revenons à vos personnages emblématiques. J’ai remarqué que les rôles pour lesquels vous avez reçu des prix correspondent assez bien à la performance, à votre engagement dans le personnage : Alexandre Tourneur, Roméo Dallaire, Maurice Richard… Pour moi Roméo Dallaire est sans doute celui dans la peau duquel vous êtes totalement méconnaissable. J’ai serré la main du diable (Roger Spottiswoode, 2007) est un film qui va assez loin dans la profondeur. Comment avez-vous approché le personnage et aviez vous lu l’autobiographie de ce général ou rencontré des protagonistes du drame ?

Premièrement, le projet du film est une idée du général en personne. Pour lui, ça faisait partie de sa démarche afin que ce genre d’événement ne se reproduise pas. Il se considère directement responsable de la mort d’un million d’individus puisqu’il était en charge du maintien de la paix au Rwanda et qu’il n’a pas réussi sa mission. J’ai rencontré le général trois fois. La dernière fois, il m’a emmené sur un camp militaire ici, près de la rivière Richelieu. Il y a une chapelle sur le campus et on s’est rencontré là l’espace de cinq ou six heures où il m’a parlé de lui. Je partais le lendemain. Après cette rencontre là, ce film est devenu comme une mission, comme s’il m’y envoyait. Parce que pour lui, c’est bien beau d’écrire un livre, mais il sait que le film risque de toucher beaucoup plus de gens que le livre. C'était donc très important pour lui que ce film se fasse. Donc il s’est vraiment livré à moi durant ces cinq heures. Il m’a dit des choses qu’il n’avait jamais dites à personne et que je ne répéterai jamais. C’est donc devenu bien plus qu’un film. D’ailleurs, c’est le film le plus rough, le plus dur que j’aie jamais eu à livrer. Là-bas, plusieurs fois, j’ai voulu tout abandonner, au moins trois fois très sérieusement… à ce moment là, il me suffisait de penser à lui pour me dire « Mais de quoi as-tu à te plaindre, pauvre con, après tout ce que lui a vécu... ».

Manners of dying

Manners of dying

Ça a donc été très difficile à faire mais une fois terminé, j’étais content de l’avoir fait, le résultat est correct ! Ça a aussi été très enrichissant car la plupart des gens travaillant sur le plateau avaient tous des histoires incroyables à raconter sur ces événements. Beaucoup de gens portaient même des cicatrices, ce qui fait que c’était assez direct… (sa voix s'étrangle). Je me souviens que tous les matins, il y avait au moins une cinquantaine de personnes qui attendaient pour qu’on leur donne un job sur le plateau et alors il fallait en choisir certains. Bien sûr, ce n’étais pas moi qui en avais la charge mais j’assistais à la scène. Ils nous aidaient à réaliser le film, à transporter des trucs, des décors ou encore à peindre des corps morts. (long silence) La réalité africaine est donc entrée dans le processus du film. Je me souviens que la première fois où j’ai vu le Rwanda, on arrivait de chez nous. On débarquait au Kenya puis de Nairobi, on prenait l’avion jusqu’à Kigali. On volait et moi je regardais par la fenêtre la savane africaine– j’adore être assis côté fenêtre et voir tout ce qu’il y a en bas ! (rire) Et puis j’ai commencé à apercevoir au loin une ligne qui se démarquait et semblait infinie. Plus on s’approchait et plus je me rendais compte que c’étaient en fait des champs cultivés. Or cette ligne, c’était le début du Rwanda, un patchwork de petits champs et tout était cultivé, tout ! Il ne restait plus de place, aucun espace sur ces collines. Quand tu regardes ça de haut, c’est magnifique, un patchwork de toutes sortes de couleurs… Mais si tu te rends compte de la réalité de ce que ça représente, que le cultivateur qui a le bout de champ à flan de montagne doit monter chaque jour tout en haut pour aller cultiver ses oignons, puis redescendre et marcher jusqu’à Kigali pour aller les vendre, là, tu touches du doigt la réalité du Rwanda, celle du deuxième pays le plus densément peuplé au monde, du moins à l’époque du général. Ce n’est pas loin d’être encore le cas aujourd’hui. Après, je suis allé voir les gorilles, ça c’était magnifique comme journée et ça m’a complètement changé. (long silence) Je pense que le général était content du film, il me l’a dit quand je l’ai revu par la suite.

Ce film propose un point de vue beaucoup plus clivant que les autres œuvres internationales produites sur le génocide au Rwanda. Il pointe des responsabilités beaucoup plus précises, notamment celle des français et des américains. Savez-vous si les rwandais ont vu le film et comment ils l’ont accueilli ?

Je n’en sais rien et je ne suis pas retourné au Rwanda, mais ce n’est pas un film sur les rwandais. C’est aussi ce qui est beau dans ce projet, c’est qu’il n’utilise pas la souffrance rwandaise pour raconter cette histoire. Il raconte l’erreur de l’occident, ou plutôt sa défaite au Rwanda, celle de l’ONU, de ces forces internationales venues là pour maintenir la paix, pour aider. C’est vraiment un point de vue intérieur, celui du général et il démonte pour les mettre à nu tous les mécanismes de l’ONU et ceux des grandes puissances à travers elle.

J'ai serré la main du diable

J'ai serré la main du diable

Pour faire un parallèle avec un autre personnage assez taiseux de votre filmographie, je voudrais revenir sur celui d’Alexandre Tourneur que nous évoquions tout à l’heure. Comment fait-on pour approcher la réalité d’un amnésique qui découvre au présent son identité. Ici, c’est un peu comme si le héros était lui-même le scénariste. Mais comment faisiez-vous pour avancer à travers ce concept ?

J’ai toujours vu Mémoires affectives comme un casse-tête assez complexe. On déposait des pièces pour au final obtenir l’image d’Alexandre. Sauf que nous on le tournait dans le désordre ! La première scène qu’on a tourné c’est celle où il e trouve dans une ruelle de Québec au moment où un paquet de mémoire lui revient. Une mémoire des autres au fond ! Ce qui fait qu’on commençait presque par la fin du film ! C’est cela qui était difficile pour penser le personnage. Il y avait toujours une dizaine de questions que je me posais chaque jour et toujours plusieurs avis pour y répondre et autant de possibilités. Il fallait donc en choisir une. Après on plaçait ce morceau là et on regardait si ça fonctionnait. Or c’est un personnage qui évolue beaucoup durant le film. Vu qu’on avançait vers le début, il fallait vraiment que les choses soient très claires et que je connaisse le scénario de fond en comble. Ça m’a paru une évidence dès la première lecture car je savais que comme d’habitude, on tournerait dans le désordre. Jamais on n’aurait eu les moyens de le tourner dans le bon ordre car ça revient beaucoup moins cher de travailler par lieu de tournage et d’y tourner toutes les séquences nécessaires. Voilà la particularité de ce personnage là. Et puis, de trouver la fin ! La fin a été décidée quand même assez tard, peu de temps avant le début du tournage. Je me souviens qu’on cherchait… On en avait une, mais on n’était pas contents ! Au final, c’est un de mes films préférés parmi tous ceux que j’ai tournés, dont je suis fier.

Justement, vous allez beaucoup retravailler avec Francis Leclerc par la suite. D’abord pour un petit rôle, celui du psycho-rigide Gilbert Turcotte, l’ex grand sportif dans Un été sans point ni coup sûr (2008) et ensuite pour un beau cadeau qu’il vous fait qui est d’interpréter de son grand-père, c’est à dire le rôle du père de Félix Leclerc dans Pieds nus dans l’aube (2017). C’est un bel hommage en en même temps un de vos rôles les plus solaires, les plus apaisés. Qu’est-ce que représentait pour vous Félix Leclerc et qu’est-ce qu’a représenté pour vous cette proposition de Francis?

Je connais mieux Francis que Félix, enfin, j’en suis plus proche… Je n’ai pas si souvent que ça écouté du Félix Leclerc. Mais ici, tu n’as pas besoin de courir après, dans le sens où au Québec, il vient à toi. Tu l’entends à la radio, je l’entendais chez nous, donc je ne me suis jamais acheté de disque de Félix Leclerc. C’est comme le vent dehors ! (rire) Félix fait partie de nous, c’est notre culture. Tout comme Maurice Richard, Michel Tremblay… Ces grands hommes là sont toujours plus ou moins présents. Même chose pour Lise Payette. Ce rôle m’a donné la chance (il cherche) de redonner ses lettres de noblesse à la masculinité. Ces dernières années, elle en a pris un coup. Du moins par ici, c’est assez évident ! Pour moi, c’est un des personnages les plus masculins que j’ai portés…

Mémoires affectives

Mémoires affectives

Dans le bons sens du terme…

Oui quand je me suis vu, j’ai trouvé que c’était une belle masculinité. Douce, protectrice, qui nourrit, bref, ce que la masculinité doit être ! Devrait être…. Enfin, je n’ai pas cherché à le jouer comme ça, mais c’était quand même présent en le faisant : créer un modèle masculin noble, sain, beau, fort, pour les générations à venir parce que chez nous, à la télévision ou au cinéma, les hommes sont souvent des crapules, des violeurs… Il faut dénoncer ça, le côté abuseur ou whatever qui existe présentement, mais on ne peut pas faire que ça, sans proposer de modèles, sinon on en vient à légitimer ce côté sombre de la masculinité. Il nous faut aussi des modèles plus nobles. Je trouvais ça important et Léo m’a permis de le faire, de même que ce que je suis en train de faire avec le personnage de Christophe L’Allier dans la série Toute la vie (2019) que je tourne en ce moment. Là encore, c’est ce qui m’a décidé à me lancer dedans.

Quels sont les personnages, les thèmes ou l’engagement qui vous font encore sortir du bois pour repartir en tournage ?

Bien sûr, il y a des choses sur la table qui me redonnent ce goût de jouer. Je ne peux pas en parler car je n’ai pas donné mon accord et je ne me suis pas encore décidé. Sinon, nous tournons la suite de Chercher le courant (Nicolas Boisclair et Alexis de Gheldere, 2011), inspiré par le changement de paradigme à Hydro-Québec en lien avec une menace qui pèse sur une rivière qui n’est qu’à moitié protégée. On souhaiterait qu’elle le soit totalement mais à Hydro-Québec ils s’en branlent ! Alors on examine vers où ils s’en vont, sur le développement énergétique en lien avec les rivières du Québec en général.

Pieds nus dans l'aube

Pieds nus dans l'aube

Pour finir, il y a dans tes rôles de pères une passation de pouvoir vers les acteurs de la nouvelle génération, par exemple avec Antoine Lécuyer (Le bruit des arbres, 2015, de François Péloquin) ou encore Nils Schneider dans Là où Attila passe (Onur Karaman, 2015) où vous trouvez deux très beaux rôles de père et où il se passe quelque chose de fort avec ces excellents jeunes acteurs…

Oui, mais pas plus que quand je travaille avec n’importe quel bon acteur. C’est un des éléments qui m’anime encore aujourd’hui une fois que j’ai décidé de jouer : la rencontre avec des acteurs, avec des imaginaires, des intelligences, des points de vue. Découvrir des idées, des gens… Alors c’est sûr qu’on dit souvent que le génie, c’est à vingt ans (rire), avec des jeunes qui veulent dépasser les règles établies et arrivent avec des points de vue différents, des façons de faire bien personnelles… Tout ça m’alimente !