- Partagez

- prev

- next

Entrevue de Mon cinéma québécois en France

Cœur, ventre, tête : rêver un film avec André-Line Beauparlant

Peu d’entre nous – à part les spécialistes du documentaire ou ceux qui étudient à fond les génériques Netflix… – connaissaient le nom d’André-Line Beauparlant jusqu’au début du festival 48 images seconde de Florac. Pourtant depuis que les Rendez-vous Québec Cinéma lui ont rendu hommage l’année dernière par une leçon de cinéma, de nombreux spectateurs ou professionnels découvrent émerveillés son talent et l’importance de son rôle de Conceptrice visuelle. Elle aura à ce titre traversé la majorité des grands films québécois de la période, travaillant à chaque fois sur des atmosphères et des esthétiques aussi différentes que possibles. Sa collaboration précieuse à la longue filmographie de Robert Morin résumerait presque à elle seule l’évolution du cinéma québécois, oscillant toujours entre la matrice documentaire et une sophistication nord-américaine ou un goût de l’étrange qui les rapproche des Cronenberg, Lynch ou même de Michael Mann. Et après avoir assisté à sa master class, on comprend mieux ce qui fascine dans les plus grands films québécois récents : leurs recherches formelles les éloignent du simple réalisme pour tendre vers un naturalisme plus deleuzien, où cohabitent des univers mentaux peuplés de signes et d’une grande richesse psychologique ( Le problème d’infiltration, Gaz bar blues… ). Et les caractéristiques humaines qui réunissent tous ces films si divers, on les retrouve dans l’approche et les méthodes de travail d’André-Line Beauparlant et ce jusque dans son œuvre documentaire, dont le festival nous donnait ici un aperçu avec son Pinocchio ( 2015 ). Ici encore, le traitement personnel du sujet, une quête fascinante, s’accompagne toujours d’une recherche cinématographique ou formelle, jamais mise en avant. Ce goût de la finition – mais aussi sa discrétion -, contraste avec la belle énergie que dégage André-Line Beauparlant, jamais avare de son temps quoi que sur tous les fronts et dont la moindre anecdote passionne. Cette balade côté coulisses aura enchanté les festivaliers et ouvert des horizons aux plus jeunes. Avis aux cinéastes français, au pays de l’auteur dominant, personne n’a encore eu recours à ses capacités visionnaires. Il y a pourtant des rencontres fructueuses qui nous emmènent vers des hauteurs que l’on ne pourrait atteindre seul…

Vous avez commencé votre carrière il y a environ 25 ans comme décoratrice, un peu par hasard…

Oui un peu par hasard… J’étudiais en cinéma à l’université et on avait besoin de quelqu’un pour faire des décors. Comme les gens de l’équipe m’intéressaient et que c’était le seul poste disponible, j’ai embarqué dans l’aventure. Plus tard, j’ai gagné le prix de l’université pour les décors de ce court et à partir de là, ça s’est enchaîné. On m’a demandé de faire des films. Puis je suis rentrée à l’école nationale de théâtre. Trois ans d’études pour apprendre le métier.

Vous disiez que cela vous avez permis de mettre la main à à peu près tous les secteurs sur un plateau. Au théâtre comme au cinéma, le rapport au texte est-il important pour vous ?

Extrêmement important ! Je ne fais que travailler sur des scénarios que je trouve inspirants. Sinon, je suis incapable de faire un film dont je trouve le scénario moche, pas bon et dans ce cas là, je préfère ne pas travailler. C’est quand je suis inspirée que mon véritable travail peut commencer. Je prends trop le cinéma au sérieux pour pouvoir faire n’importe quoi ! ( rire )

Pour les français qui ne se rendent pas compte, quelle est la différence entre la direction artistique et le poste de Conceptrice visuelle ?

Concepteur visuel, c’est le poste qui englobe TOUT le visuel d’un film. Ça inclue donc les costumes, le maquillage, les coiffures… C’est toute la cohérence visuelle ! Les lieux de tournage… Donc évidemment c’est très vaste. Je ne m’occupe pas de tous ces postes là mais je suis chargée de m’assurer de la cohérence de l’ensemble. Il n’y a rien de compartimenté dans mon travail. Au contraire, il faut qu’il y ait une vision, une direction au film.

André-Line Beauparlant devant un extrait d’Inch’ Allah ( 2011 ) d’Anaïs Barbeau-Lavalette durant sa master class au festival 48 images seconde de Florac © Éric Vautrey 2018

Vous dites aussi que la direction artistique est un secteur très organique et qu’on trouve cette cohérence en allant tous dans la même direction. Alors concrètement, comment se passe la coordination avec les autres secteurs ?

Je fais énormément de recherches en amont. Il n’est pas rare que pour un film je fasse jusqu’à 5000 photos. Je cherche le film, j’essaie de le trouver. Je tapisse mon bureau de ces photos pour qu’il devienne comme le ventre du film. Ainsi, entrer dans mon bureau, c’est rentrer dans le film. Pas seulement les images qu’on va voir à l’écran, mais aussi toutes les sources d’inspiration autour. À partir de là, tout le monde peut passer au bureau pour voir ce qui se fait, les locations, l’inspiration, les photos, les couleurs, les cadrages… En principe, tout est là ! Comme je suis la première à arriver sur le tournage pour la recherche, tous ceux se joignent à l’équipe ont accès à tout ce matériel. Et on peut avoir des discussions avec le réalisateur, avec les autres membres de l’équipe pour savoir vers où s’en va le film ou qu’elle est la direction choisie avec le cinéaste.

En France on travaille avec des spécialistes du repérage, est-ce que vous aussi vous faites appel à ce type de personnes dans la phase de recherche des lieux de tournage ?

Oui ! Mais je ne travaille pas non plus avec n’importe qui, mais avec des gens qui sont très bons, avec qui on peut avoir de vraies conversations sur des lieux. Il ne s’agit pas de trouver des sites parce qu’ils sont faciles d’accès. Non, ce sont des lieux qui sont signifiants dans l’histoire, dans le film et ça, ça prend beaucoup de temps, minimum deux mois ! Il faut au moins tout ce temps là pour être assez précis.

Et dans le cas où un lieu est signifiant mais n’a pas d’accès, vous en construisez un ?

Et bien on trouve un accès, sinon on le reproduit, sinon on le construit ou on trouve une autre idée. En tout cas, on travaille fort pour y avoir accès.

Concevez- vous aussi les acteurs comme un élément du décor ? Je pense par exemple au Problème d’infiltration (2017 ), à ce plan du fils qui surgit au fond du plan comme un fantôme quand son père écoute un morceau de rap un peu… badass !

Oui. Souvent je regarde le casting avec le réalisateur donc on parle beaucoup de ça. Après, en choisissant les lieux ensemble, on est toujours en train de mimer les scènes. Je sais donc assez bien où le réalisateur a l’intention d’aller avec ses acteurs, donc je travaille aussi dans ce sens là.

Vous disiez aussi que tous les détails du film « font » les personnages…

Oui, c’est extrêmement important. Je pense donc beaucoup aux acteurs quand je travaille sur les décors, la conception… Je porte les personnages. Ce n’est pas tant aux acteurs que je pense mais bien aux personnages, à ce qu’ils vont devenir dans ce lieu ou cet univers là, et j’essaie de lui donner le plus d’éléments possibles et qu’il ait de la place pour jouer, de l’espace mais aussi de l’inspiration. Je ne fais pas juste une « décorette », un petit mur de décors pour jouer la scène devant. Je hais ça ! Pour moi, c’est beaucoup plus global. Il faut être généreux dans ce qu’on a à faire. Il ne faut pas non plus que le décor devienne un avant plan si le film n’en a pas la nécessité. On me demande des fois si j’ai une signature… Je n’ai pas de signature ! Moi j’ai juste celle du scénario, d’être le plus précise tout en allant aussi loin que possible. Donc on ne peut pas dire « ah c’est sur que c’est André-Line qui fait ça ! » !

Le problème d’infiltration ( 2017 ) de Robert Morin © Coop vidéo

Et pourtant, certains disent reconnaître votre patte au premier coup d’œil. Or Stéphane Lafleur, avec qui vous avez tourné par trois fois, dit que votre travail est justement réussi quand il devient invisible…

Exactement ! Moi je pense que mon travail est invisible. On voit peut-être une signature parce que je travaille selon moi sur de très bons films, que j’ai choisis et que j’aime. C’est là qu’on va me retrouver et pas dans n’importe quel film. Et pourtant, j’ai fait des films très différents les uns des autres, toute sorte de genres de films et je ne veux justement pas m’enfermer dans un même genre. Je fais très attention à ça, d’être aussi variée que possible.

Parmi vos films importants, il y a l’excellent Guibord s’en va t-en guerre ( 2015 ), qui suit la tournée en province d’un homme politique, un road-movie rural qui se déroule dans des lieux… pas anonymes, mais où on retrouve la simplicité du quotidien. Quelle était votre direction de travail avec Philippe Falardeau ?

Ah là, c’était énorme ! On ne dirait pas comme ça parce que ça n’y paraît pas. On dirait qu’on est dans un documentaire sur un politicien qui traverse l’Abitibie, une région du Nord du Québec. Mais tout est fait, tout est repeint. Là dedans, il y a un tel travail d’accessoires, de jeu, que ça a nécessité une très grosse équipe. C’est fou qu’on ait tant travaillé pour que ce soit invisible. Et j’en suis très fière !

Toujours dans votre imposante filmographie, on peut citer le Inch Allah ( 2011 ) d’Anaïs Barbeau-Lavalette. Durant votre master class, on peut voir un décor, un vallon rempli d’ordures en Palestine qui s’en vient buter sur le mur construit par les israéliens. En tant que spectateur, on pense cette vue quasi documentaire. Or il s’avère qu’il y a derrière un travail titanesque de l’équipe…

Oui, en effet c’est titanesque, complètement construit là encore, élaboré dans les couleurs comme dans la construction du mur, mais aussi du dépotoir.

On n’est d’ailleurs pas en Palestine…

Non, on est en Jordanie. Ça a été créé au cours d’un immense travail. Ce qui est parfait, c’est que tout le monde a cru qu’on avait tourné en Palestine. Personne ne s’est posé la question et n’a pensé qu’on avait en réalité construit ce décor là. On a tourné en Jordanie mais on passe notre temps à faire croire qu’on est soit en Palestine, soit dans un café à Jérusalem. Mais non, tout a été fait à l’extérieur. Il n’y a rien de rien qui n’ait pas été construit, puisque justement on n’était pas dans le même pays !

Toujours durant cette master class, vous parlez aussi de l’aventure pour reconstruire l’intégralité d’une rue libanaise ravagée par la guerre dans le Incendies ( 2010 ) de Denis Villeneuve…

Oui, il s’agissait d’une immense rue commerçante où en l’espace d’une nuit on a installé la guerre. D’un coup, on changeait d’époque. Là aussi, c’est un très gros travail mais encore une fois transparent. Je ne pense pas que l’espace d’un instant, on puisse penser que ce n’est pas la guerre dans cette rue là !

Incendies ( 2010 ) de Denis Villeneuve © Micro-scope

Ça nécessite un contact privilégié avec la population puisqu’ici on est dans une rue habitée.

On avait un excellent régisseur en Jordanie. D’autant que moi, je ne parlais pas la langue et qu’il me fallait un interprète. En vérité, quelqu’un de très bon !

Je ne sais pas si on l’aborde souvent mais cette séquence nous ramène à l’éthique de la profession. On sait que le cinéma est une industrie assez polluante. Comment, et avec quelles précautions traite-t-on un lieu ? Dans quel état on le laisse et est-ce que les matériaux utilisés arrivent aujourd’hui à être recyclés ?

Mon but est que quand on repart d’un lieu, il faut qu’on puisse y revenir. C’est super important et pour cela, il faut que les gens soient contents et ce, tout le temps. On essaie de donner le plus possible à ceux qui nous ont prêté leurs lieux, surtout à l’étranger. On donne mais on recycle aussi. J’avoue que ce n’est pas toujours facile, mais en y pensant, on essaie vraiment de faire du mieux qu’on peut.

Vous avez aussi travaillé pour Robert Favreau sur Un dimanche à Kigali ( 2006 ) tourné en Afrique. Alors comment appréhende-t-on tous ces pays lointains qu’évidemment on ne connaît pas aussi bien que chez soi ? Et n’y a t-il pas le risque de ne pas être assez documentaire et que la réalité augmentée travestisse la réalité du pays ? Comment être juste ?

C’est d’abord beaucoup de recherche. Ensuite, dès que j’arrive dans le pays, j’essaie de m’intégrer. Je passe beaucoup de temps chez les gens. J’entre chez eux pour être avec eux. À partir de là, je commence à faire des photos. Avec leur aide, je trouve aussi une équipe sur place et là je fais vraiment de la recherche documentaire. Peut-être que ma spécialité de documentariste entre en jeu à ce moment précis… Je fais beaucoup de photos et je crée du lien.

On imagine donc que vous arrivez largement en amont du cinéaste et des acteurs…

Deux ou trois mois plus tôt environ.

C’est en relation avec la production ou vous êtes indépendante ?

Non, il faut convaincre la production qu’on a besoin de cette recherche là. Pour être justes, il faut ça. Sinon c’est n’importe quoi… Il faut du temps.

André-Line Beauparlant interviewée au festival 48 images seconde de Florac © Éric Vautrey 2018

Alors, vu l’importance des coûts de la direction artistique et la globalité de ce que ça recouvre, jusqu’aux effets spéciaux, à l’armurerie, on est dans le plus gros poste du budget total d’un film. On risque en permanence le dépassement de budget…

Mais justement, il ne faut pas qu’il y ait de dépassement de budget ! Les producteurs doivent pouvoir avoir confiance en moi et donc il faut que je leur prouve qu’ils ont raison de me faire confiance. Ça, c’est à recommencer à zéro à chaque fois. Pour ça, j’essaie d’être très précise, de bien lire le scénario, de m’assurer que ma vision correspond à celle du réalisateur, afin de tout budgétiser avec précision. Je mets ensuite un point d’honneur à ne pas dépasser le budget, celui que j’ai demandé, pas celui que le producteur m’accorde. Quand je chiffre le film, ce n’est vraiment que le coût à partir du scénario que je calcule. C’est comme ça qu’on arrive à se comprendre et à s’entendre. Ensuite, il faut voir avec le réalisateur comment on s’y prend. Il faut toujours trouver des solutions puisqu’évidemment, il n’y a jamais assez d’argent. Après, il faut décider comment répartir nos billes… En fait, je déteste parler d’argent, je préfère rêver le film. Je dis toujours que si on le rêve bien, ensuite on trouve les solutions. Par contre, si on compte avant de rêver, là on n’y arrivera pas, c’est sûr que non ! Il faut d’abord rêver comme il faut, très fort, se laisser aller, ne pas penser à ça. Alors le film se place, s’installe, les lieux… Et à ce moment là, les décisions financières peuvent être prises plus facilement et les solutions émerger naturellement.

Mais est-ce qu’il arrive que le rêve qu’on a fait se heurte à des réalités de production ( elle hoche la tête ), une baisse de budgets, des aides financières et qu’à un moment donné on soit obligé de reconstruire différemment…

Oui, évidemment… Alors à ce stade là, il faut aussi retravailler le scénario avec le réalisateur, trouver l’émotion, ce qu’on a envie de dire et comment, si on n’a pas ces moyens là. Le travail, c’est aussi dans ce cas, de retrouver l’essentiel de la scène. Tout ne peut pas être spectaculaire ! C’est difficile, surtout si les budgets ne le permettent pas.

Quel est le film qui a été le plus difficile à faire depuis la préparation, le plus juste à gérer ?

Incendies, c’était assez difficile. Mais il y avait des producteurs extraordinaires, Micro-scope, qui étaient capables de rêver avec nous. On a donc trouvé les solutions ensemble. Certes, il y a eu des surprises parce qu’on était à l’étranger et puis aussi, peut-être parce que c’était notre premier gros film à l’étranger. C’est donc un film important. Mais on a trouvé, on l’a fait avec Denis, les producteurs et moi et je pense qu’on a pris les bonnes décisions. Il faut faire plein de choix. On a tourné toute la partie de la prison à Montréal pour toutes sortes de raisons budgétaires. Je pense qu’on a bien fait…

Marc-André Grondin dans Tu dors Nicole ( 2014 ) de Stéphane Lafleur © Micro-scope

Revenons à un cinéaste dont les films ont déjà été montrés à Florac il y a deux ans. Comment s’accorde-t-on à l’univers onirique, presque flottant, à la fois symbolique et très stylisé, allusif de Stéphane Lafleur?

Pour moi, c’est naturel ! C’est drôle parce qu’il n’y a pas beaucoup de cinéastes dont je puisse dire que j’ai fait tous les films. Stéphane a toujours travaillé avec moi. On s’est rencontré parce qu’il fallait qu’on se rencontre. C’est extrêmement facile pour moi de travailler avec lui, d’entrer dans son univers. Je pense qu’on est de bons partenaires de travail et c’est tellement riche que j’ai déjà hâte d’être au prochain ! Bon après, je ne prends pas non plus pour acquis qu’il va toujours me demander de travailler avec lui, ni le contraire : il ne part pas non plus du principe que je vais forcément le faire. Il faut déjà que la rencontre ait lieu au niveau du scénario.

Il y a une sorte d’élan vertical dans les images presque surréalistes d’En terrains connus ( 2011 ), avec cette plante verte portée par le protagoniste qui lui masque le visage ou ce géant bleu qui danse dans le ciel… Ces motifs étaient déjà là au scénario ?

Ah le géant… Oui en effet, ces deux exemples là étaient déjà dans le scénario. Après, ils n’étaient pas non plus exactement comme ça. On les travaille, on les cherche… On cherche LA plante, LE bonhomme qui bouge. Il faut trouver sa couleur, sa forme, voir où l’installer, tout ça… Il y a un mélange, un partage des idées, une immense collaboration qui est très facile avec Stéphane.

Vous aviez déjà effectué un gros boulot sur les tons automnaux de Continental, un film sans fusil ( 2007 ), tous ces bruns… Après sur Tu dors Nicole ( 2014 ), c’est le passage au noir et blanc et tout d’un coup, il y a une grosse recherche sur les motifs, les textures pour coller au noir et blanc et créer ce halo si particulier dans lequel baigne souvent le film. Là, j’imagine que vous étiez très proche de l’équipe photo…

Oh oui, très proches de Sara Mishara ! Avec Sara et Stéphane, on forme une équipe solide. On s’entend très bien. C’est le trio magique qu’on recherche sur un film. Et quand il fonctionne, hmmm, ça se peut qu’on aille loin ! ( rire )

Et pourtant quand Stéphane Lafleur commence le tournage de Tu dors Nicole, vous avez déjà fait le travail et vous n’êtes déjà plus là et c’est le réalisateur qui prend le relais. Est-ce que ce n’est pas un peu frustrant ?

( se défend ) Ah mais non, ce n’est pas vrai ! Comment ça, je ne suis pas là ? Mais je suis là tout le tournage ! C’est vrai que je ne suis pas là tous les jours, ni toute la journée parce que j’ai les autres décors à préparer mais non, je suis là jusqu’à la fin, jusqu’au dernier jour. Je suis sur le plateau tous les jours, à côté du moniteur, à regarder pour éventuellement réajuster. Partir, ça ne serait tout simplement pas possible. Je ne peux pas ! Mon travail n’est pas terminé car il reste beaucoup de choses à faire le jour où le tournage commence, beaucoup de décisions à prendre. Et puis sur un film, il y a tellement de choses qui arrivent. Ce à quoi on ne pensait pas va arriver, c’est sûr ! ( rire ) Il y a plein de surprises…

Tu dors Nicole (2014 ) de Stéphane Lafleur © Micro-scope

Vous avez aussi travaillé très tôt avec Louis Bélanger. Sur Gaz bar blues ( 2003 ), vous n’étiez pas encore conceptrice visuelle…

C’était le début. Ça remonte à loin mais déjà à l’époque, je procédais de la même façon, notamment pour tout le travail préparatoire sur les costumes, le maquillage, les personnages…

Il y a une couleur particulière, un éclairage très chaleureux…

Oui, on en a beaucoup parlé avec Louis, on a beaucoup travaillé le visuel du film.

Ensuite viennent Les mauvaises herbes ( 2016 ), toujours avec Louis Bélanger. Là, c’est un contexte difficile. Il y a cette extraordinaire préparation, puisqu’il tenait à tourner en conditions réelles dans un hiver particulièrement froid, un lieu pas forcément facile d’accès. Il vous faut alors équiper entièrement une grange qui va à la fois servir de décor, mais aussi de plateau de tournage avec une équipe nombreuse…

Très complexe oui… C’est un si grand défi et en même temps, c’était tellement beau cette grange en hiver et qui est quasiment devenue un studio. Parce qu’on a tout refait ! On a juste gardé la coquille et puis on a tout changé à part les portes. On a aussi construit une mezzanine… Oui, c’était vraiment une sorte de studio en extérieur.

Sur Les mauvaises herbes, il y a aussi une réalité tout à fait surprenante : ce ne sont pas de vrais plans de cannabis. Pour une raison légale ?

Non ! Pour des raisons légales mais aussi pratiques. Parce que même si les autorités avaient accepté, je ne sais pas comment j’aurais fait pour maintenir ces plans là en vie. Ils n’auraient pas passé l‘hiver et jamais on n’aurait pu les transporter. Parce qu’il nous fallait plusieurs niveaux de hauteur. Il faut que ces plans évoluent, poussent dans le temps du film. Donc on n’aurait pas pu s’en occuper… Et c’est quand même compliqué à faire pousser. Moi je ne suis pas une experte ! Ceci dit, je suis devenue une spécialiste du cannabis en plastique. ( rire )

Justement, y a-t-il parfois de vraies plantes qui se mélangent au décor ou bien c’est uniquement factice ?

Totalement factice, du début à la fin ! Ça a été fait avec minutie, une vraie usine à plants de cannabis… Les plants « héros », les plus beaux, sont faits à la main. Les têtes sont collées une à une, ce qui représente un travail colossal. Après tout, ce sont eux le personnage principal du scénario ! Ils devaient être réussis, sinon personne n’aurait cru au film…

Continuons avec la Coop vidéo dont on fête cette année le quarantième anniversaire… Depuis quand travaillez vous avec l’équipe de la Coop ?

Depuis environ vingt ans.

C’est l’époque où vous rencontrez Robert Morin ?

Oui, je l’ai rencontré il y a 25 ans et après, j’ai tranquillement intégré la Coop.

Vous étiez déjà sur Yes sir Madame ( 1994 ) ?

Tout à fait, j’ai même fini le film avec lui !

C’est un film où l’esthétique est extrêmement importante. Robert Morin est un artiste vidéo. Il faut donc gérer une image que d’aucuns qualifieraient d’ingrate, alors que lui en fait quelque chose d’extraordinaire…

Tout à fait extraordinaire ! Et ça c’est Robert qui fait ça tout seul. Là dedans, il n’y a rien qui me revienne. Je l’ai seulement accompagné pour terminer le film, sur quelques petits effets.

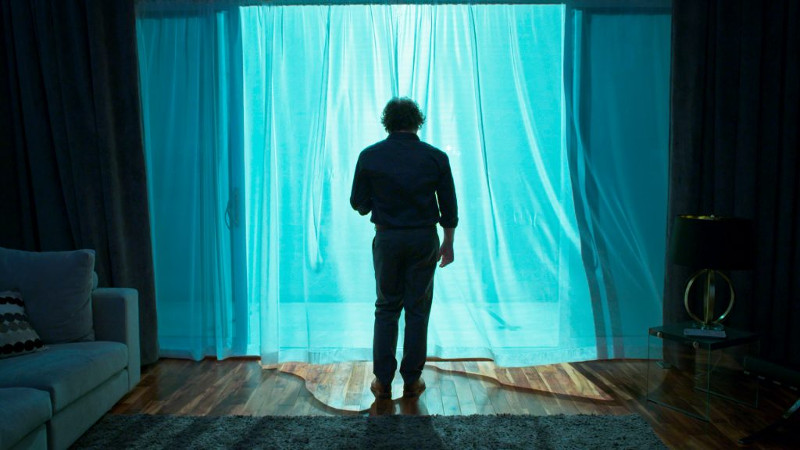

le problème d’infiltration ( 2017 ) de Robert Morin © Coop vidéo

À Florac, on peut voir son dernier film, Le problème d’infiltration ( 2017 ). Ici, la symbiose entre vous deux est telle qu’on pourrait presque penser à une direction bicéphale pour atteindre ce degré de sophistication du décor, de la lumière et de la mise en scène…

Oui. Mais ceci dit, à chaque film, je dois être en symbiose avec le réalisateur. Avec Robert, c’est particulier vu qu’on est ensemble depuis 25 ans. Mais la symbiose, elle est essentielle dans mon travail !

Mais ce qui me paraît propre à Robert Morin, c’est le travail sur le mouvement. On sait qu’il est très attaché au plan séquence. On pourrait évoquer aussi Quiconque meurt meurt à douleur ( 1998 ), où il a déjà une manière particulière de peindre la couleur, la lumière. Ici, dans Le problème d’infiltration, il y a une façon d’isoler dans le même plan des couleurs ou des ambiances très contrastées et qui sont essentielles pour nous faire entrer dans la psychologie du personnage. Et puis on est dans un huis-clos, presque dans un dispositif théâtral…

Oui très théâtral… Mais c’est Robert qui a fait la direction photo sur ce film. C’est donc lui qui a amené toutes ces idées là, qui a créé ce personnage. C’est sûr qu’après je l’ai bien accompagné pour faire cet espace là, qui est complètement faux. Il a fallu quatre maisons pour faire celle ci. Mais on ne s’en rend pas compte, on a juste l’impression d’être dans un seul endroit. C’est là que je rentre dans le projet, même si ce que voulait Robert était très précis.

Justement, d’où viennent les vues extérieures de cette curieuse demeure, quasiment gothique et finalement si peu nord-américaine dans notre imaginaire de petit européen ? C’est un lieu repéré, construit ?

C’est tout à fait choisi. Là encore il a fallu ce long processus de repérage pour découvrir cet espèce de quartier avec ce faux château, non loin d’un centre commercial, près de Montréal.

Pour engendrer de la monstruosité dans un contexte civilisé, et même policé, vous recomposez un intérieur gothique teinté de puritanisme mais avec des atours contemporains. On obtient des intérieurs froids, cliniques… Je pense aussi à ces grands rideaux bruns, aux vêtements stricts du fils…

C’est vrai, tout a un côté mortuaire ! Rigide, figé. Monochrome… De fait, on n’y sent pas la vie. Mais là attention, tout est vraiment peint, choisi : les couleurs, les rideaux, les teintures…. On a eu beaucoup de conversations sur le monstre. On faisait aussi évoluer les éclairages en fonction des mouvements, comme je faisais évoluer les décors en fonction de Robert. Comme cette cuisine si clinique… On n’y sent vraiment pas la nourriture !

Combien y a-t-il de personnes dans l’équipe technique du Problème d’infiltration ?

( elle compte ) Probablement 15 à 20 personnes pour tout le département artistique. Je compte les effets spéciaux, les décorateurs, les assistants, la construction, les peintres, le plâtrier, le plombier pour toutes les scènes de douche et du sous-sol… Beaucoup d’intervenants, sachant que le département artistique absorbait une bonne part du budget.

Et combien de temps de préparation pour ces décors ?

Deux mois. Le temps de trouver toutes les locations, de faire la construction en studio, de trouver la maison.

Les affamés ( 2017 ) de Robin Aubert © La Maison de Prod

Pour vous, qu’est ce qui est plus difficile à créer, un intérieur minimaliste ou un « chaos géré par des maniaques » (expression utilisée par un des cinéastes présents à la master class de Montréal ), comme pour Les quatre soldats (2013 ) ou Les affamés ( 2017 ) ?

Je ne sais pas… La difficulté, je l’oublie. Une chance d’ailleurs, sinon je n’en ferai pas d’autres ! Non, le plus difficile c’est simplement et toujours, trouver l’âme du film ! Une fois que j’ai saisi ce que le réalisateur a dans le cœur, dans le ventre ou dans la tête, ça y est ! Moi je suis partie…

Autre aspect important des productions québécoises, le travail sur le son. Chez Robert Morin, il est primordial. Bien que vous soyez conceptrice visuelle, est ce que vous envisagez le production design dans son rapport au son et ce en amont du tournage ?

Ah oui, il faut toujours y penser ! Il faut le prendre en compte tout le temps parce qu’après, ça peut être beau, mais si on n’entend rien et qu’on ne peut pas tourner la scène… Certes, le visuel passe avant, on s’entend. Je suis là pour ça ! (rire )

Robin Aubert dit que 90 % du visuel de son dernier film vous revient. Comment est venue l’idée des totems ou tours d’objets des Affamés ?

Robin avait une vague idée de pyramides, mais pas tellement des détails. et surtout, il ne savait pas comment les faire. Donc a du imaginer à partir de ce qu’il voulait, les définir. Pour cela, on est parti sur la route avec mon équipe. En fait, tout ça est organique, instinctif, ce n’est pas tellement cérébral. Alors on a beaucoup utilisé ce qu’on trouvait sur place, à la campagne, pour raconter l’histoire du village, de toute cette consommation qui a déferlée. On a travaillé autour des objets dans ces maisons. Et puis tout en haut, il y a cet arbre en train de mourir, comme une grosse main. Une grosse racine… Mais ça ne peut pas s’expliquer, parce que ça venait du ventre ! Pour chaque objet, on se raconte une histoire. Ce décor là, c’est vraiment l’histoire du village. Il y a aussi la pyramide de jouets. C’est l’enfance de tous les enfants qu’on a essayé d’expliquer ici, pas un tas de jouets, non ! Chacun a été placé minutieusement.

La plupart du film se passe en extérieur, voir en pleine nature. Ce n’est pas un peu difficile de trouver le lieu juste, en pleine forêt ?

Et bien si, il a fallu deux mois pour trouver ça ! Chaque forêt… On a passé tellement de temps en voiture Robin et moi. Un beau et long mécanisme pour entrer dans l’histoire. Savoir ce que lui veut dire et comment moi je vais le traduire.

Mais alors, pourquoi cet arbre là plutôt qu’un autre, ces herbes, ce coin de forêt ?

Tout dépend d’où tu en es rendu dans l’histoire… S’il faut avoir peur et jusqu’à quelle hauteur. Pour choisir des bois plus ou moins lumineux, sombres, effrayants… Mais là, ça veut dire qu’il faut prendre le temps d’imaginer chaque scène dans chaque forêt.

Les affamés ( 2017 ) de Robin Aubert © La Maison de Prod

La programmation du festival de Florac rend hommage à de nombreux cinéastes avec lesquels vous avez travaillé. Y a t-il quelqu’un que vous auriez aimé ajouter à cette rétrospective, des réalisateurs-clé dans votre parcours artistique ?

Je crois qu’on les a à peu près tous nommés, y compris le nouveau, Robin ( Aubert ) ! C’est la première fois qu’on travaille ensemble.

Venons en à vos propres films. Pour vos documentaires, vous avez le plus souvent travaillé à partir de votre famille. Est-ce que c’est parce que vous construisez autant d’univers fictionnels chez les autres, qu’en tant que réalisatrice vous êtes attirée par la forme documentaire et faites ce retour sur vous-même et vos proches ?

Je ne sais pas comment c’est arrivé, d’autant que je gagnais déjà ma vie comme conceptrice visuelle. Mais dès ma sortie de l’école, j’ai eu la chance de travailler avec de très grands réalisateurs. J’étais entourée de ce beau monde là. Alors, c’est peut-être inconscient. Un jour je me suis levée et je me suis dit « Tiens, j’ai envie de plus, ça n’est pas suffisant d’être dans le film des autres, j’ai envie d’en faire un ». C’est le documentaire qui m’est venu, ma famille, ce qui était autour. On dirait que j’ai réfléchi à rien, que ça s’est juste fait comme ça. Ça a l’air bête mais j’ai eu envie de partir de petit pour parler de grandes choses.

Votre enfance particulière, telle que vous la racontez dans Le petit Jésus ( 2004 ), est-elle le déclencheur de votre nécessité de raconter ces parcours de vie, de vous raconter à travers vos films ?

Peut-être que je voulais essayer de comprendre d’où je venais, ce milieu très religieux… J’étais un peu différente de mon groupe, même si j’avais encore envie d’y appartenir. D’être là tout en n’étant plus là, mais d’avoir au moins cette conversation. En fait, je crois que je ne savais pas comment réamorcer cette conversation autrement qu’avec une caméra.

Vous pensez le cinéma comme une thérapie familiale ou au moins, comme une forme de communication au sein de la cellule familiale ?

C’est plus de la communication que de la thérapie. On m’a souvent posé cette question là mais moi, je ne vois pas ça comme une thérapie. Pour la communication et l’échange, ça d’accord ! C’est simplement la reprise d’une conversation. La thérapie, je n’y crois pas dans ce cas là. Un jour peut-être… ( rire )

Vous repérez quand même vos lieux de tournages. Définissez-vous une esthétique en phase avec chaque projet ? On remarque souvent une composition avec la couleur pour chaque intervenant.

Oui, je pars du personnage et après je cherche des lieux. Mais je pars d’eux, de leur univers. J’essaie de rentrer dedans. Il faut dire aussi que j’interviens dans ces documentaires, enfin subtilement. Mais c’est vrai aussi que parfois, j’ai eu fait des costumes et que j’en ai habillé les personnages…

Le petit Jésus ( 2004 ) d’André-Line Beauparlant © Coop vidéo

Parmi les nombreuses séquences marquantes, Le petit Jésus s’ouvre sur des images floues qu’accompagne un texte presque brutal, et à la fin du film, le visage de votre petit frère, Sébastien, nous est révélé. Ce sera le seul miracle, comme le miracle originel du cinéma…

Oui, j’avais fait ces images de mon frère juste avant sa mort. Je ne savais pas qu’il allait mourir et c’est arrivé juste quand je commençais le film. J’avais ces quelques images et il a fallu que je fasse ce film sans lui. Alors, je l’ai cherché. Je l’ai cherché dans le film. Ensuite, on a retravaillé ces images avec Robert.

Le film interroge la croyance de chacun, celle des parents, de vous les enfants, chacun ayant une manière différente de vivre le handicap de votre frère. Vous êtes tous tour à tour visités par l’ange Sébastien, ainsi que le définissent votre mère ou ses amies, dans une poétique presque pasolinienne. En effet, comme dans Théorème, tous sont transformés…

Oui, un enfant handicapé, ça change tout dans une famille. C’était ça que j’avais envie d’observer. Mes parents sont aussi très généreux, ils répondent à mes questions, à la caméra. Parce que pour eux, ça n’est quand même pas si facile.

Justement quel regard les membres de votre famille portent-ils sur vos films ?

Généralement, ils les aiment. Pinocchio (2015 ), ça a été plus difficile.

Avec Éric peut-être ?

Oui, ça a été plus difficile avec mon frère. Il n’était pas content. Il voulait, puis il ne voulait plus. À un moment, il n’a plus voulu plus du tout. Alors, j’ai terminé le film quand même. Et il n’est pas très content de ça…

Dès Le petit Jésus, il y avait un choix esthétique fort. On peut déjà sentir le mystère quand Éric est noyé dans l’ombre dans de très belles scènes nocturnes de voiture. Est-ce que là déjà, Pinocchio commençait à apparaître ?

( réfléchit ) Oui… Je pense que oui. Mon frère était tellement incroyable dans ce film là. Tout ce qu’il disait était super beau. J’aimais sa façon d’être à la caméra, il était fascinant ! Et puis après, c’est quand même lui qui a amené le film. Il n’arrêtait pas de m’appeler… Il disait qu’il faisait le tour du monde, il était si heureux. Donc à un moment je lui ai demandé « Est-ce que tu veux faire un film avec moi ? ». Il a accepté. Voilà comment c’est venu.

Non seulement vos films s’éclairent l’un l’autre, mais ils sont chacun très fort. Vous ne jugez pas les personnages. À chacun sa vérité ?

Je ne pars pas d’une théorie mais j’essaie au contraire d’avancer avec les personnages, de voir jusqu’où ils veulent aller. Et puis je suis ouverte et surtout, je les aime ! Ce sont des gens que j’ai choisis parce que je les aimais. Je ne ferais pas un documentaire sur des personnes haïes, je n’en verrais pas l’intérêt. Après, je ne perds pas non plus mon sens critique. Parce que je les aime, je les questionne. Dans Le petit Jésus, j’interroge beaucoup la religion. Dans Trois princesses pour Roland ( 2001 ), je remets beaucoup de choses en question aussi. Mais non, je ne juge pas.

Pinocchio ( 2015 ) d’André-Line Beauparlant © Coop vidéo

Par contre, différence importante avec Pinocchio : le choix de passer devant la caméra. Est-ce que c’est pour faire un film avec Éric, à la rencontre de votre frère, plutôt que faire un film sur lui, ou alors c’est juste à cause de cette béance qu’il crée au cours du tournage en disparaissant ?

C’est parce qu’Éric disparaît. Je n’avais pas fait le choix d’être si souvent devant la caméra. Mon personnage principal ayant passé son temps à se volatiliser, je n’ai eu d’autre possibilité que d’enregistrer au minimum nos conversations téléphoniques et celles avec tous ces gens qui m’appelaient à son sujet. Je n’avais que ma caméra pour enregistrer le son.

En même temps, rien ne vous oblige à apparaître avec lui face à la caméra…

C’est à dire que je considère que si je les mets eux dans cette position là, je dois moi aussi être capable, et au même titre qu’eux, de me mettre dans cette situation inconfortable. Pas pour me mettre en avant, mais juste pour être au même niveau qu’eux. En tout cas, j’essaie.

« Sa très grande force, c’est son handicap. » Cette phrase du Petit Jésus choque. Elle résume finalement que l’autre est toujours et avant tout, le miroir de nos projections et interprétations. Est-ce que le prisme de la caméra vous permet après coup de redécouvrir ces personnages familiers ?

Pas tellement. Une fois le film fini, on n’en a pas reparlé après. On l’a fait, le film existe mais après, on ne s’est pas réunis pour en causer. Ce sont quand même des sujets difficiles…

Il y a pas mal d’images d’archives dans ces deux films… C’est important pour vous de revenir à votre propre enfance ?

Je dirais que les films se prêtaient à ça. Ça ne veut pas dire que ce sera toujours comme ça. Mais les archives sont toujours importantes dans le cinéma documentaire en général. Et puis c’est beau, touchant et ça dit souvent beaucoup de choses…

Ceci dit, sur Pinocchio les images d’archive en super 8 ne sont pas uniquement d’origine familiale ?

Ah non mais dans Pinocchio, toutes ces images en super 8 ne sont pas du tout celles de ma famille. C’est complètement inventé ! Je raconte l’enfance mais autrement. D’ailleurs chez nous, on n’avait pas de caméra.

Vos parents ont adhéré à ce dispositif ?

Oui, mes parents me laissent tout l’espace dont j’ai besoin car je fais du cinéma ! Ils pourraient ne pas être d’accord parce que ce ne sont pas des films de famille, mais des films sur ma famille et construits, écrits, travaillés, montés, bref faits pour ma famille. Je ne leur montre pas le résultat avant pour obtenir leur accord ou non. C’est une œuvre en soit et ça existe ! Comme je leur dis : « Si vous n’êtes pas d’accord, vous pouvez reprendre les images et en faire un de film ! » Je ne dis pas que j’ai raison mais là, c’est moi qui le fait. Si je devais mettre tout le monde d’accord, je n’y arriverais jamais.

Ici, la construction de ce héros hors norme, sorte d’agent secret, bigger than life, passe aussi par les lieux et notamment par un sentiment très fort de déterritorialisation. On est perdus dans l’alternance des pays et des langues entendues…

On est perdus parce que moi, avec mon frère, je suis toujours perdue. C’est ça que je voulais construire. On ne peut même pas savoir si tout est vrai ou pas. Alors, c’est ce que j’ai fait pour mon film. J’ai fait en sorte qu’on ne sache pas vraiment où on est. Va-t-il être là ou non ? On est toujours confus face à quelqu’un qui se réinvente constamment. C’est vraiment un montage émotionnel ! ( rire )

André-Line Beauparlant au festival 48 images seconde de Florac © Éric Vautrey 2018

Dans la revue 24 images, vous disiez : « je me suis faite avoir, ça s’est emballé et cela ne s’est pas passé comme prévu »… Le tournage, c’était vraiment sept ans passés à lui courir après ?

Oui. À un moment, j’ai du me faire à l’idée qu’il avait disparu et qu’il n’allait pas réapparaître. Il a bien fallu que j’accepte d’être autant représentée dans ce film là, sur l’écran, avec mes questions. Certes, ce n’était pas confortable pour moi mais c’est ça le film, c’est ce qui est vraiment arrivé. C’est beau aussi le documentaire quand ça nous échappe. Le personnage principal n’était plus là. Parti. Alors, je l’ai accompagné.

Vous avez réalisé Panache ( 2007 ), un documentaire sur plusieurs chasseurs. C’était une manière de vous ressourcer à l’extérieur ou c’est aussi parce que votre conjoint est lui-même chasseur ?

Peut-être… La chasse est très importante là où on habite. Beaucoup des gens autour sont chasseurs, comme notre grand ami, Tex. Mon cheum est chasseur. Moi aussi, je chasse ! D’un coup, j’ai eu envie de questionner ces hommes et j’ai pris la chasse comme sujet. Ils ont probablement accepté parce que moi aussi j’étais chasseuse. Et j’ai sans doute eu besoin de m’éloigner de ma famille Et puis à l’époque, j’étais préoccupée par la chasse, la mort, les hommes alors j’ai eu envie de les suivre. J’ai donc suivi ces beaux chasseurs dans le bois !

Dans l’un ou l’autre de votre secteur d’activité, quel est le prochain projet qui vous tient le plus à cœur ?

Pour l’instant, je suis vraiment concentrée sur mon documentaire Le petit Tom pour lequel je rentre en montage. Pour la conception visuelle, je ne sais pas encore quel sera mon prochain film, mais ça me va très bien comme ça ! Pas besoin de savoir pour l’instant, je veux faire du documentaire. J’alterne… ( rire )

Remerciements : André-Line Beauparlant, Festival 48 images seconde : Guillaume Sapin, Caroline Radigois, Jason Burnham, et Jimmy Grandadam ( association la Nouvelle dimension ). Photos du festival 48 images seconde 2018 : Eric Vautrey. Moyens techniques : Radio Bartas