- Partagez

- prev

- next

Entrevue de Mon cinéma québécois en France

Entretien avec Pierre Audebert réalisé au festival Doc-Cévennes de Lasalle

En mai 2019, le festival Doc-Cévennes proposait à Marcel Carrière d'accompagner la rétrospective « Michel Brault et le cinéma direct : une décennie (1958-1968) » dans le cadre de son Focus Québec. Au programme, une sélection de classiques du cinéma québécois des années 60 (Les raquetteurs, La lutte, Le temps perdu, Les enfants du silence, Québec-USA l'invasion pacifique, Seul ou avec d'autres), l'inédit Sartre et de Beauvoir ou encore les collaborations françaises de Brault comme Les inconnus de la terre ou Chronique d'un été.

Nous avons mis à profit cet événement pour rencontrer Marcel Carrière, pionnier du son synchrone, membre éminent du Programme français au temps de sa splendeur, puis cinéaste et enfin membre de la direction de l'ONF. De fil en aiguille, au gré des souvenirs tels qu'ils se précipitent parfois, nous creusons dans cette mémoire collective à la rencontre des fantômes des Brault, Groulx, Jutra, y évoquons la carrière de Fernand Dansereau, les amitiés anglophones nées de l'aventure du Candid eye, l'aventure du cinéma d'époque sans budget ou ses voyages en Afrique ou en Chine et enfin, la fin de l'âge d'or de l'ONF. Cet entretien est aussi un hommage à la technique et à l'esprit d'invention, une histoire de comment se fait le cinéma, trop souvent restée secrète.

Confinement oblige, nous avons mis les liens vers les films cités et diffusés en ligne par l'ONF. La vision des œuvres (ou leur redécouverte pour certains d'entre vous) complétera la parole généreuse de Marcel. Nous nous souvenons aussi que ce jour fut plus douloureux puis qu'enfin d'entretien, on nous informa du décès d'un de ses amis proches et autre grande figure du cinéma québécois, Jean-Claude Labrecque, qui fit lui aussi partie du tournage du Chat dans le sac. Souhaitons qu'un hommage futur lui soit rendu et que son travail comme celui de Marcel Carrière, ces films si précieux et personnels, soient désormais mieux connus...

Venons en au jour où vous avez rencontré Michel Brault. Où en étiez-vous de votre rapport au cinéma ? Comment cela s’est-il passé et quelle a été votre première impression ?

J’ai commencé au cinéma en 1954 et débuté avec Michel en 1956-57. L’ONF a déménagé d’Ottawa à Montréal en 1956 et c’est à ce moment là que les francophones arrivent à l’ONF et forment une équipe qui deviendra très importante. C’est dans ce cadre que j’ai rencontré Michel Brault. Je suis certain que notre première rencontre a eu lieu à la cafétéria. C’était vraiment le lieu privilégié pour ces rencontres. Sinon c’était en salles de montage. Bof ! Dans les couloirs, ça n’était pas pratique non plus. Je me souviens d’un retour de voyage avec un grand ami de Michel, Bernard Gosselin. On a fait un film sur les autochtones ensemble pour lequel on a traversé le Canada durant plusieurs mois. Bernard était Directeur Photo. Évidemment, quand on est rentré les gens pensaient qu’on avait du apprendre bien des choses. Et là Bernard s’est mis à raconter un voyage que je n’avais pas fait. Il fabulait ! (éclate de rire) Voilà le genre d’anecdotes de Cafétéria ! Avec Michel, on est devenu très rapidement amis. On allait chez lui à Saint Hilaire. À l’époque, ils ont eu un déménagement impromptu parce que son fils Sylvain avait mis le feu à la maison à cause d’un court-circuit. C’est alors qu’ils ont traversé la rivière pour s’installer à Bel œil où ils vivent toujours. Depuis, Sylvain est devenu cinéaste… Avec Michel, c’était spontané : on avait de très bons rapports mais aussi des différences. Michel réglait toujours ça avec un papier, il nous faisait un dessin et disait : voilà comment c’est !

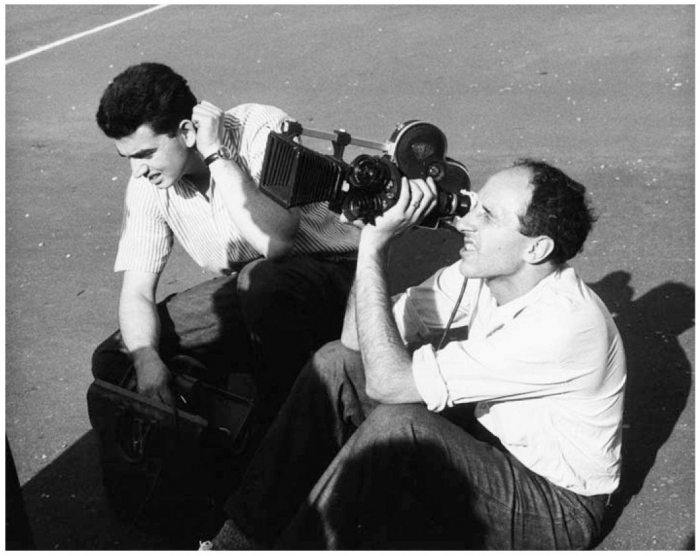

Marcel Carrière sur le tournage de Pour la suite du monde, collection Marcel Carrière.

Marcel Carrière sur le tournage de Pour la suite du monde, collection Marcel Carrière.

Ces discussions, elles portaient sur les déplacements, le positionnement des micros... ?

Non, c’était sur des petits trucs qui bien souvent n’avaient aucun rapport avec ce qu’on faisait (mort de rire). On a ainsi passé une grosse année ensemble à l’île aux Coudres pour tourner, avec Pierre Perrault. Lui, la technique, il s’en foutait. Il n’avait pas envie de s’y intéresser. Il n’avait jamais fait de films, juste participé à des tournages pour la télévision. Il avait plutôt fait des émissions à la radio.

En tant que réalisateur, il défrichait le terrain, le fond documentaire ?

Mais c’est grâce à Yolande, sa femme, qu’on a pu rentrer à l’île aux Coudres ! Elle était la fille du marchand général de Baie St Paul qui se trouvait de l’autre côté du fleuve. Quand elle était enfant, les gens de l’île aux Coudres venaient au magasin général et la faisaient sauter sur leurs genoux. Donc c’était elle qui avait la clé du film. Et elle l’a remise à Pierre. Puis à nous, parce qu’il a fallu s’acclimater... Surtout en ce temps là ! On a commencé par habiter à l’auberge du Capitaine. On en a conclu très rapidement qu’il fallait déménager. On a donc trouvé une maison et on y est resté tout ce temps là. C’était fantastique parce que vers 19 heures, les gens venaient frapper à la porte et nous présentaient un plat. Il faut dire qu’il n’y avait pas de restaurant sur l’île. Bien sûr, nous on faisait aussi notre popote !

Revenons en peut-être aux Raquetteurs (1958)… On sait que c’est la date historique la plus importante dans les débuts du cinéma québécois. Qu’est-ce que ce film amenait de nouveau au plan technique, que ce soit dans l’état d’esprit documentaire, l’image ou pour vous au niveau du son ?

Je dirais qu’il y a deux technique au tournage : la première avec un magnétophone allemand, un Mehac, à ressort. C’était une bande magnétique étroite d’un quart de pouce. Pour l’ampli, il marchait à piles, mais le moteur était à ressort. On tournait la manivelle ! Il y avait donc un micro intégré et il fallait utiliser celui-ci. D’ailleurs, on le voit à l’image, il ressemble à un cornet de glace ! Sans qu’on me le demande, j’ai enregistré ça. Michel s’en est aperçu et il a donc décidé de se mettre à filmer. Il filmait en 35 mm, mais il n’y avait pas de moteur synchrone sur la caméra et donc mon micro n’était pas synchrone non plus évidemment. Mais Gilles Groulx était un artiste. Au moment du montage, il a réussi à synchroniser des bouts pour donner l’illusion de synchronicité ! Quand le Maire serre les mains par exemple, le son est synchrone. Mais ça n’a pas été tourné tel quel ! (les bras m’en tombent) Pour la fête du soir, on avait un autre système. En tant qu’ingénieurs à l’ONF, on avait fabriqué un magnétophone. La bande était la même, mais elle était perforée, un quart de pouce perforée. Là, c’était avec moteur synchrone sauf qu’il fallait le brancher sur secteur. Pour la caméra, Michel avait amené un moteur synchrone mais aussi un Blimp, un étui dans lequel mettre la caméra pour couper le son. La danse et plein d’autres choses ont par contre été tournées en synchrone. Il y a des choses qu’on ne devine pas : dans la scène du couronnement de la Reine, le type qu’on voit, Maurice Richard, a été le plus grand joueur de hockey du Canada et même, d’Amérique. C’était donc un honneur pour elle et sans doute pour le club, à tel point que les gens ne le lâchaient plus quand il a quitté le plateau.

Les raquetteurs

Les raquetteurs

Dans le film, il y a tout un travail sur l’espace, avec une part de jeu au montage. Même si le son n’est pas synchrone. Il y a les raquetteurs au loin, la proximité de la fanfare... Tout est tellement bien rendu qu’on a une impression d’hyperréalité.

La fanfare, je l’ai faite avec le Mehac parce qu’on n’avait pas encore le Nagra.

… qui je crois, n’arrivera à l’ONF qu’en 1963…

Michel avait un assistant, Irving Dorfman, qui appartenait à la petite communauté juive francophone de Québec et qui a commencé à l’ONF comme assistant caméra. Il a tourné quelques plans avec la seconde caméra, ce qui a permis d’avoir plus de liberté au montage. Par exemple, lorsque la fanfare est coupée par le train, heureusement qu’Irving avait tourné le plan de la barrière qui se lève pour faire raccord ! Il ne faut pas oublier qu’à l’origine, ça ne devait pas être un film, mais simplement ce que nous appelions une « nouvelle », qui devait durer 2mn à 2mn30. C’étaient des actualités qui passaient dans les cinémas avant le court-métrage, puis le long. Le court faisait dix à douze minutes, c’est à dire une bobine car les distributeurs n’achetaient pas plus. Et probablement qu’à l’époque, ils se moquaient du contenu de cette bobine ! (rire)

C’est en ces années de Révolution Tranquille qu’on commence à s’intéresser à la culture populaire québécoise. Dans Les Raquetteurs, il y a une manière particulière de montrer cette fête à Sherbrooke et ce concours sportif. Non seulement, c’est vivant et dynamique, mais surtout c’est la fête populaire…

En 1967, j’ai tourné en tant que réalisateur un autre film près de Sherbrooke, avec les Zouaves. Il s’appelle Avec tambours et trompettes. Mais certaines personnes ont été scandalisées que le film soit drôle du début à la fin ! Lorsque que j’ai montré le film à l’Universté de Sherbrooke, les étudiant m’on dit que c’était impossible, que j’avais forcément engagé des comédiens. Le film est construit en deux parties. La première est sur la préparation, l’installation d’un camp dans une cour d’école. Ils ont enlevé des tentes et tout ça dure un week-end entier. Pour la deuxième, j’avais vu une répétition dans le sous-sol d’une église. Ils avaient monté une pièce écrite par le sous-ministre de la Culture du Québec. J’avais trouvé ça très rigolo donc on l’a mise en scène un dimanche. Je me souviens qu’il pleuvait un peu. Ils ont eux-même porté les costumes et les décors qu’ils avaient fabriqués, ce qui fait que le tout nous avait coûté moins d’un dollar. Le prix de deux ballots de foin ! Tout le reste, ils nous l’avaient fourni ! Dans le film, on alterne donc entre la préparation à la guerre, tous ces mouvements, puis la guerre proprement dite jusqu’au moment où le Pape apparaît, avec la soutane et tout. (éclate de rire) Les gens se marraient... Au moment de la première, il y avait même, assis dans l’allée, un écrivain qui s’en tapait sur les fesses. C’était l’époque où ces Zouaves étaient reconnus comme un groupe religieux très chrétien. Ils étaient bien partis en Italie en bateau mais ils sont arrivés trop tard ! La guerre était finie, personne n’a été blessé et donc ils sont revenus. Alors, ce que j’ai filmé là a malheureusement été la dernière manifestation officielle des Zouaves. Elle n’a plus jamais eu lieu, comme un X sur la culture du passé alors qu'il y avait toujours à la fête Dieu une grande procession organisée par l’Église et bien entendu, menée par les Zouaves. En plus, au moment où j’ai tourné, il y a avait une petite chicane entre Québec et Montréal. Ceux de Québec préconisaient le costume d’autrefois avec les pantalons bouffants quand Montréal les voulaient droit. Vous imaginez le débat ?

En résumé, en très peu de temps on a tourné une dizaine de films. Mes enfants avaient déjà dix ans quand je les ai connus ! Je n’étais jamais à la maison. J’arrivais, je changeais de chemise. On se voyait, on se disait « Bye bye » et on repartait… Mais pas qu’à ce moment là. Il y avait des cinéastes qui retardaient leur film pour que je sois libre ! J’avais du boulot réservé un an ou un an et demi à l’avance. Aujourd’hui, je réalise que ça n’était pas une vie et je suis certain que mes enfants en ont souffert. À un moment donné, ma femme disait, quand on les emmène en ville et qu’ils voient les avions descendre vers l’aéroport, ils les saluent en se disant « Papa est à bord ! »

Tournage Avec tambours et trompettes (1967) coll. Marcel Carrière

Tournage Avec tambours et trompettes (1967) coll. Marcel Carrière

J’imagine que vous faisiez en effet beaucoup de trajets… D’autant qu’au début vous travailliez également avec l’équipe anglophone de l’ONF (NFB) qu’on connaît par contre beaucoup moins en France : Roman Kroitor, Wolf Koenig, Ron Alexander...

Ah oui ! Ils ont fait des films formidables. Ron Alexander était le seul noir de l’ONF, mais lui était mixeur, il ne venait pas sur la route. Plus tard, il terminera sa carrière comme professeur à Stanford en Californie, tout en continuant à assurer le mixage des films.

Mais d’abord quelles étaient les différences entre la manière française et l’anglaise ? On énumère souvent les quelques caractéristiques du Candid eye dans les livres d’histoire du cinéma…

Le Candid eye a beaucoup été tourné avec des téléobjectifs quand le cinéma direct allait au plus près des gens. Dans le film sur Michel que nous avons montré aux étudiants ce matin, c’est bourré de gros plans ! Il y avait aussi une différence d’attitude. Il s’agissait de briser les tabous. L’ONF a été fondé en 1939 par un écossais et un anglais. Les premiers techniciens, réalisateurs ou producteurs sont tous venus d’Angleterre. Ils avaient été formés à un cinéma de studio. Moi au contraire de Michel, j’avais déjà passé deux ans à Ottawa avant d’arriver à Montréal et j’avais beaucoup tourné avec les anglais. Par exemple, quand on tournait dans la porcherie d’une ferme expérimentale, ils installaient des spots de 10 000 watts, à tel point que les cochons en étaient rouges cramoisis, on était obligé d’arrêter. Avec Michel, on n’avait pas d’éclairage. À l’île aux Coudres, il changeait une ampoule dans la cuisine pour en mettre une de 150 ou 200 watts et c’est tout ! Pas de spots… Mais avant, l’éclairage se faisait par l’arrière (il mime) dans la direction. Voilà la tradition !

Paul Anka (ou Lonely boy) de Wolf Koenig et Roman Kroitor

Paul Anka (ou Lonely boy) de Wolf Koenig et Roman Kroitor

Mais y a-t-il eu par la suite eu une influence du cinéma direct québécois sur leur manière de faire ? Parce que si on prend le film sur Paul Anka ( Wolf Koenig et Roman Kroitor, 1962) que vous avez fait avec Koenig et Kroitor, on n’y ressent plus cette impression de suréclairage…

Non, il n’y en a aucun. Pour ce film, j’ai enregistré un vrai concert. Après on a continué à filmer d’autres concerts mais finalement, on ne s’est pas servi du premier pour lequel j’avais pourtant peaufiné la technique. J’avais même réussi à mettre un micro cravate sur le micro de Paul Anka -moi je sais que c’est ça à l’image, je le vois collé dessus. On avait la permission d’enregistrer l’orchestre. Parce que pour ces trucs là habituellement, il y a des syndicats. Or nous, on n’avait pas un sou ! Par exemple, dans la séquence que j’ai tournée à New York au Copacabana, on n’a pas eu la permission d’enregistrer l’orchestre alors qu’il y a un chœur qui chante. Mais on avait une petite caméra Kodak à ressort, la K-100 avec le viseur en métal rectangulaire dessus, c’est à dire qu’on peut voir le cadrage mais pas regarder à travers la lentille. Alors, je me suis déguisé en touriste et je suis entré dans la salle, j’ai fait des plans. On n’a pas payé un sou mais on les a mis dans le film ! (rires) Et puis à ce concert où les jeunes filles étaient hystériques, on n’a pas le droit d’éclairer. J’ai dit à Wolf « on va essayer quelque chose, avec une lampe de poche et en mettant un diffuseur devant », autrement dit un grillage enduit d’une préparation. Alors j’étais à côté de lui, j’enregistrais à distance et en plus, j’éclairais les jeunes filles. Nous, on le sait ! Sauf que là, il avait fallu exposer la pellicule à 1000 asa alors qu’à l’ONF on ne peut pas ralentir les machines à ce point là. Mais il y avait un petit laboratoire, surtout utilisé par la télévision, qui lui a accepté. C’est donc lui qui a développé le négatif. Ensuite, on l’a montré aux techniciens de l’ONF qui ont trouvé ça fantastique. « Nous, on ne peut pas faire ça avec nos machines ! ». Mais il fallait quand même y penser à l’avance, parce qu’on aurait aussi bien pu tourner tout ça et qu’on n’y voie rien ! Or là, on avait une hypothèse qui s’appelait -le nom me revient tout à coup – José Méta ! (éclate de rire), c’était lui le propriétaire de ce laboratoire. On a toujours dit que c’était une période de patenteux ( Personne qui fait des réparations ou des inventions originales avec peu de moyens et ne se prend pas au sérieux) parce qu’on n’avait pas vraiment les outils. Pour le son, c’est venu avec le Nagra. Son seul problème, c’est son poids, à cause des douze grosses piles qui alimentaient à la fois le moteur et l’amplificateur. Avec un poids pareil sur les épaules, il y a même eu par la suite des personnes blessées. D’ailleurs, j’en connais un, Serge Beauchemin…

On parle d’un appareil qui mesure environ combien ?

Oh ben c’est grand comme ça… (il fait un dessin)

En gros, une cinquantaine de centimètres.

Et là dessus, 12 piles, plus un mécanisme, deux bobines, et dans le couvercle on pouvait mettre une bobine plus grande encore, ce qui est arrivé quelques fois. Pour les caméras, ça a été plus long. Par exemple, pour Pour la suite du monde (1963), Michel a tourné ça avec une Arriflex 16mm. Cette caméra avait été inventée par les allemands pour la visser sous leurs avions de chasse avant qu’elles ne soient toutes reconverties pour le cinéma, mais sans rien modifier. Elles avaient des petites bobines de trente mètres et Michel tournait beaucoup avec ça, à la main, sur l’épaule. Plus tard, ils ont inventé un truc…

Michel Brault et Marcel Carrière, collection Marcel Carrière

Michel Brault et Marcel Carrière, collection Marcel Carrière

Ça voulait donc dire des petits métrages…

Oui, cent pieds, ça voulait dire 3 minutes maximum. 36 pieds la minute. Donc après quand ils ont inventé ce « porteur », ça allait à la ceinture. Il faut dire qu’on avait à l’ONF en plus des ingénieurs, un département ingénierie qui nous fabriquait tout ce qu’on lui demandait. Donc ça, ça nous permettait de visser la caméra dessus et il pouvait l’éloigner de lui, ce qui était bien car l’oeilleton était vraiment collé sur la caméra. Avant, c’était très difficile d’être, et sur l’épaule, et dans l’oeil ! C’est donc comme ça qu’il a eu une visée directe. C’était donc une vraie avancée, exceptée le fait qu’elle n’était pas silencieuse. Elle faisait... (commence à faire le bruit, un genre de B 52 dans le lointain). On a donc essayé toutes sortes de choses. En hiver, on lui mettait ce qu’on appelait un « capot d’hiver », une sorte de manteau d’hiver assez lourd. Finalement, ma femme, qui avait appris à coudre en haute couture, a fabriqué un étui pour la caméra en feutre avec une petite feuille de plomb, ce qui nous a permis d’atténuer un peu ce bruit de fond. J’avais aussi trouvé un micro dans un catalogue qui venait des États-Unis, fabriqué par une compagnie de montres, les montres Elgin. C’est arrivé dans une boite carrée (dessine), que je n’avais jusque là jamais vue, doublée en velours mauve comme un cercueil (rire). C’était monté sur des élastiques et il y avait une petite perche de bambou longue comme ça. J’ai mis ce micro là et ça a été fantastique car c’était un micro qui n’avait pas beaucoup de sensibilité. Alors je pouvais juste m’approcher un peu plus du sujet, m’éloigner de la caméra. Mon corps coupait le son et là on arrivait à attraper plus de sons qu’en studio. Mais jamais par en dessus, toujours par en dessous ! Ensuite, on a eu le premier micro, qu’on a appelé « Mitraillette », un electrovoice qui était rond avec un aimant gros comme ça, mais on ne savait pas comment le prendre. Je l’ai amené à ingénierie et ils ont fabriqué une poignée, et à partir de là on a pu le porter. On avait aussi un étui de caoutchouc-mousse.

J’ai tourné le film Stravinsky (1965) - avec Roman Kroitor qui était ukrainien et Wolf Koenig qui était allemand -. Les Koenig sont partis d’Allemagne très rapidement au début de la guerre. Son père était dans la « guenille », il enfilait les costumes. Ils ont émigré au Québec et se sont installés dans une ferme, pas très loin d’un village. Wolf et son frère Joe allaient à pied voir chaque fin de semaine les films au cinéma. Et quand un cinéaste de l’ONF est venu filmer à la ferme voisine, il a demandé quelqu’un pour conduire le tracteur, Wolf a ainsi été mis en contact avec le réalisateur, ce qui tombait bien car il voulait vraiment faire du cinéma ! Il lui a donc donné un contact et il a finalement été embauché, mais au poste le plus bas de la hiérarchie. Il était l’assistant du colleur ! À cette époque, les monteurs faisaient des collures temporaires sur leurs copies de travail et c’était ensuite envoyé aux colleurs du sous-sol pour refaire les collures afin que ça puisse bien passer dans les projecteurs. Il est peu à peu monté en grade jusqu’à devenir producteur de l’Animation anglaise. Pour un gars parti de rien, c’est un génie ! C’était aussi - il cherche le mot en français – un « ami de Dieu ». Il en parlait tout le temps ! Alors je l’avais baptisé, non pas « Goddam ! » mais « Godman. » (rire) On a eu de ces expériences ensemble… Car tourner avec eux, c’était vraiment différent.

Stravinsky

Stravinsky

Par exemple sur Stravinsky. Lui parlait le russe évidemment. Mais quand il parlait anglais, il pensait en français qui était sa deuxième langue et il savait que je le parlais. Quand il arrivait et que j’étais près - j’avais ce maudit micro là et je le tenais à la hauteur -, il me disait « Mais vous l’avez encore sorti ce matin » en faisant allusion à la quéquette lorsqu’on la sort du pantalon. Et alors Wolf et Roman me demandaient « Mais qu’est-ce qu’il dit ? -Woof euh... » (mort de rire) Il aimait bien faire des blagues comme ça, jusqu’au jour où il est venu me voir. Son vice, c’est qu’il aimait le Scotch. Son préféré, c’était le Johnny Walker. Sa femme était aussi sa régisseuse de tournée et c’est donc elle qui lui remplissait tous les matins sa petite fiole qu’il gardait dans sa poche arrière. Mais vers 11 heures, la bouteille était vide. Donc un jour, j’ai acheté une bouteille et je la lui reremplissais. Sauf qu’après vers 15 heures, il était un peu ivre. Et les gens se demandaient : « Mais comment ? » Il me sentait un peu mal à l’aise parce que des fois, il était presque saoul. Un jour où on était sur le bateau, il me dit en anglais « Today, i’m not sick, i’m sea drunk » (rire) C’était affreux parce que c’étaient les mers du printemps. Durant les neuf jours de traversée, sa femme était malade en permanence et ne sortait plus de la chambre. Voilà un peu l’ambiance du cinéma direct !

Un autre film qui est important pour cette ambiance du cinéma direct, c’est La lutte (1961). Il y a beaucoup de monde dans cette équipe : Brault, Claude Fournier, Jutra qui a monté le film mais était aussi devenu cameraman. Le défi c’est de capter la totalité d’un meeting de lutte depuis l’entraînement et quasiment jusqu’à la fermeture…

Oui mais il y a eu plus… On a tourné ça en deux temps : l’entraînement, c’est Michel et moi, avec un maître italien qui parlait aussi un peu français et un peu anglais. Pour ça, on n’a tourné qu’une seule soirée. Le soir du tournage, on avait invité nos collègues. Il y avait un bonhomme qui s’appelait Arthur Lipsett. C’était un animateur du programme anglais, très gêné et qui rasait toujours les murs. Il a accepté de venir et de tenir une caméra. C’était une équipe pour ainsi dire décousue. Au son, j’avais aussi un ou deux confrères. Moi je me vois à plusieurs reprises dans l’image, à côté de l’arène. Et quand à la fin il y a eu la bagarre entre spectateurs, j’ai du reculer pour ne pas avoir à y participer. C’était vraiment un moment fantastique ! Quand on montrait nos rushes, on invitait les copains plutôt que de garder ça pour nous. On remplissait la petite salle de projection.

Une projection test…

Presque. Quand c’était possible, le son était synchronisé. C’était donc avant le montage et on avait des discussions, pas virulentes mais agitées, avec des pour et des contre. Il y avait toutes les opinions…

La lutte

La lutte

Puisque ça arrive très souvent dans le film, qui a amené l’idée de désynchroniser le son et l’image ? Il y a des raccords qui fonctionnent comme des ponctuations sonores. Je pense à la cloche, à cette femme qui encourage un des lutteurs…

Ça c’est le monteur, Claude Jutra qui comme on le sait est aussi réalisateur. C’est aussi lui qui a tourné la séquence finale des deux soit disant russes. On avait une caméra de télévision de marque Oricom, donc on pouvait enregistrer simultanément son et image sur la même pellicule. Mais nous on ne l’utilisait pas comme ça, on enregistrait le son séparément avec un magnétophone. Donc moi j’enregistrais le son avec ce truc là, Claude était l’opérateur mais la caméra, c’était pas ça ! Quand ça s’est terminé, le chargeur s’est décroché et est tombé par terre. Là, on a eu vraiment peur car si le couvercle s’était ouvert, on était foutus ! Il y a toujours des aventures comme ça…

Il y a en tout cas de très belles images dans ce film, très impressionnantes. Mais en tant qu’ingénieur du son, n’étiez vous pas surpris par le montage final et par le résultat de cette captation ?

Non, pas du tout puisque j’étais invité en cours de route aux projections, enfin quand j’étais dans les parages, parce que je tournais un paquet de films ! Il n’y avait pas beaucoup de temps morts. Et puis, Claude a toujours été un grand ami.

J’avais lu quelque part que le projet de départ était de dévoiler tous les « trucs » d’un match de catch, mais qu’un des membres de la bande qui lui était fan de ce sport s’était élevé contre cette idée…

Oui, c’était à peu près la teneur de cette discussion de cafétéria. Les idées fusaient. Mais Claude était un excellent monteur, tout comme Gilles Groulx. Lui est arrivé à l’ONF par Radio Canada. Il était à la base monteur d’actualités.

Vous avez fait plusieurs films ensemble, notamment Voir Miami (1962) qui a un très beau travail de montage, de son et d’image…

Gilles changeait souvent d’équipe. Mais parfois il retardait le tournage pour que je sois là. Sur Le chat dans le sac (1964), je faisais le son mais aussi photographe de plateau. J’allais chercher Barbara chez elle et au retour, je lui prenais les journaux et de la gomme. En arrivant à sa maison au bord du Richelieu, Gilles commençait à préparer la journée en fouillant dans les journaux. Donc il improvisait des scènes entières en fonction de l’actualité. Il fallait donc être prêt à tout ! Comme là on tournait en 35mm, avec une Mitchum, une caméra de studio assez longue, on était une toute petite équipe. Alors j’étais aussi assistant éclairagiste. On n’étaient pas syndiqués, alors on faisait tout. Aujourd’hui, un réalisateur ne peut pas toucher un fil sur le plateau, mais à l’époque, on s’en foutait ! On participait en tant qu’équipe. Parmi les films qu’on a fait avec Gilles, il y en a un sur le hockey qu’on a tourné à Montréal, Chicago. On a aussi tourné à Miami, un peu partout pour ces cinq ou six films, peut-être plus… Mais Gilles, il fallait le connaître ! Parfois il arrivait sur le plateau et ça ne lui convenait pas. C’était aussi un type nocturne, donc il pouvait arriver au studio à 17 ou 18 heures et il travaillait la nuit. Voir Miami par exemple a été tourné en partie de nuit. Une des rares fois où ma femme m’avait accompagné, on habitait dans un motel minable. Notre premier enfant avait tout juste deux ans et donc elle l’amenait un peu à la plage où là, il essayait de manger les mégots de cigarettes. Elle était enceinte du second mais moi la nuit, je n’étais jamais là. Je rentrais le matin fatigué, je dormais un peu et puis on repartait encore. Par exemple, on est allé à Cap Canaveral filmer le départ de la fusée qui emmenait les premiers américains dans l’espace, mais on a du s’y prendre à quatre ou cinq reprises et faire demi-tour à chaque fois que la radio annonçait « C’est annulé ». On a beaucoup tourné avec des cubains, parce que Gilles avait un faible pour eux. Il était allé à Cuba juste avant le tournage pour faire quelques images, même s’il n’avait pas obtenu la permission de tourner de vraies séquences. Certes, il sortait un peu du propos. Ce n’était pas un film sur Cuba, mais comme il adorait Castro... (rire)

Voir Miami

Voir Miami

Dans chacun des films présentés ici, on retrouve toujours un point de vue décalé. Il y a la vision acide de Jutra, celle presque un peu mélancolique de Gilles Groulx. J’ y verrai même une parenté avec l’état d’esprit d’À propos de Nice de Jean Vigo. Ce regard sensible et en même temps très politique...

(dubitatif)… Oui mais... c’était Gilles ! Par exemple, il était venu à Paris où il avait des choses à faire. Pendant deux jours, il n’est pas sorti de l’hôtel. Alors, il a repris l’avion et il est rentré. Lors de notre premier voyage en Afrique avec Georges Dufaux, on partait au Gabon avec des québécois dans le cadre d’un échange – à sens unique - sur l’Éducation. Gilles devait tourner un film en Côte d’Ivoire, mais il s’est désisté. Finalement, on l’a tourné (Rencontres à Mitzic, 1963) avec Jean Rouch ! Bon, c’était une aventure aussi… Houplaïï ! (rire) On le connaissait mais on ne l’avait jamais rencontré

Il a parfois eu une réputation de réalisateur difficile en ce qui concernait le son…

Mmm.. En réalité, ça s’est bien passé. Quand on est parti de Montréal, on avait assez d’argent pour faire le film là-bas, à tel point qu’on dormait en chambres séparés. Mais, dès la deuxième semaine, on partageait la chambre pour économiser l’argent ! Ça nous permettait d’avoir une bobine de film supplémentaire. Il y a eu un jour où notre producteur, Fernand Dansereau, nous avait perdu. On reçoit un télégramme « Mais où êtes-vous criss ?! » . Il nous trouvait même pas ! Alors on lui a envoyé une lettre. Mais un ami avec qui on travaillait de longue date et qui a réceptionné la lettre dans son bureau l’a vu pleurer ! On s’en est voulus d’avoir écrit ça. Mais ça ne l’a pas tué : aujourd’hui, ce Dansereau là a 91 ans. Et il vient de terminer un film !

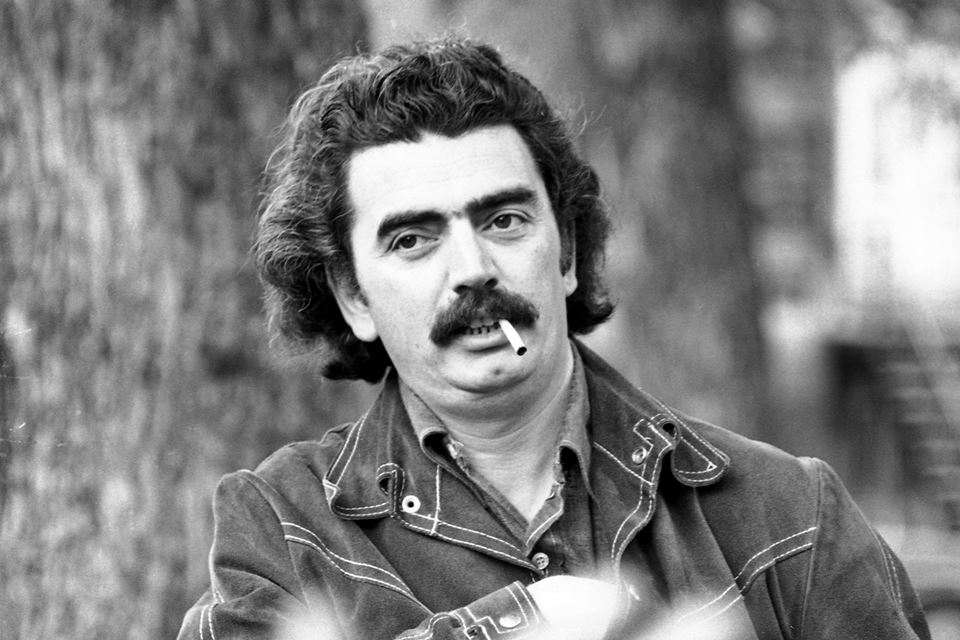

Fernand Dansereau et Marcel Carrière, extrait de La vie privée du Cinéma -Les films du Québec, Les Films du Centaure 2020

Fernand Dansereau et Marcel Carrière, extrait de La vie privée du Cinéma -Les films du Québec, Les Films du Centaure 2020

J’ai le souvenir d’un de ses films tourné avec Michel Brault justement, La canne à pêche (1959), particulièrement de cette caméra qui ouvre les branches. Là vous n’étiez pas au son…

On a tourné avec lui en 1957 un film qui s’appelle Le maître du Pérou. Chez moi, on a d’ailleurs retrouvé un exemplaire du Journal des vedettes de cette année là. On y voit très bien Michel à la caméra. Moi je suis juste de l’autre côté. Devant il y a Fernand et derrière le comédien principal, Edmond Beauchamp, un français qui interprétait un rôle de paysan québécois et là, Fernand avait beaucoup de mal avec lui ! Ça devait être une sorte de coproduction, la part française devant être ce comédien. C’était vraiment mal foutu ! Un jour, Fernand a piqué une colère et a dit à Beauchamp « Écoutez, je ne veux plus entendre le mot trottoir, je veux entendre (avec l’accent québécois) « trottoir » ! (rires) Pour La canne à pêche, j’ai quand même bien tourné un peu. C’était même avec un instituteur qui s’appelait… Gilles Vigneault ! Il est ensuite devenu un très très très grand folkloriste québécois. Bien sûr, à cette époque, quand il a joué dans ce film là, il n’en savait encore rien ! Quant à la petite fille qui en jouait l’héroïne, des années plus tard je l’ai engagée à l’ONF ! Le dernier long-métrage que j’ai fait avec Fernand (Astataïon ou Le festin des morts, 1965 ), c’était sur des indiens et des jésuites et avec un fort qu’on avait fait construire sur le bord de la rivière. Il y avait entre autres (commence à rire) une scène avec un gros chaudron et des mains coupées qui mijotaient. On avait mélangé ça avec des choses vraiment organiques, des poulets… Fernand a vraiment été l’un des tous premiers producteurs de la production française à Montréal. Auparavant, tous les projets devaient être traduits du français à l’anglais pour être présentés à la production anglaise, entre autres Les raquetteurs. Or, Michel Brault avait triché. C’était lui qui était allé chercher la pellicule au magasin avec le bon de commande, mais il avait ajouté un zéro ! (rires) On est donc partis avec plus de pellicule que prévu mais c’était un coup de pot ! Sans ça il n’y aurait pas eu de film, car on n’aurait pas eu assez de pellicule.

Parmi tous ces réalisateurs avec qui vous avez collaboré, y a-t-il un autre personnage marquant qu’on n’aurait pas encore évoqué ?

J’étais devenu très ami avec Roman Kroitor. Par la suite, c’est lui qui s’est occupé du pavillon de l’ONF à l’expo universelle de 1967. C’était une vraie révolution avec une installation multi-écrans…

Ah oui, une installation en forme de croix (allusion à Dans le labyrinthe, 1979)…

Oui ! Et c’est à partir de ce moment là qu’avec son beau-frère devenu lui aussi cinéaste qu’ils ont fondé la compagnie Imax qui lancera le procédé, les caméras, projecteurs et le réseau mondial de salles que l’on connaît. Il en est devenu le premier président et a quitté l’ONF. On y était payés comme des fonctionnaires, donc toutes les deux semaines, mais ça n’était pas de gros salaires vu qu’on travaillait 60 heures par semaine ! Imax est devenue prospère au moment où moi je suis devenu Directeur technique de l’ONF, avec entre autres la responsabilité de l’équipe d’ingénieurs On a alloué un budget de 80 000 dollars à des expériences sur la 3D, d’abord en 35mm puis quand on a eu accès à deux caméras de 70mm, on a pu tourner la suite. Mais on avait prouvé qu’on pouvait le faire avec du 35 et nos ingénieurs ont fabriqué la monture pour installer tout ça. On a eu les caméras, puis deux projecteurs sortis de l’usine près de Toronto. C’est le jour de la première que je me suis aperçu que le nom de l’ONF n’était mentionné nulle part. Je vais voir le responsable des essais et je lui dis « ça n’a pas de sens ! ». Comme le ministre de la Culture du Canada était présent, je suis parti en ville et j’ai fait faire une banderole mentionnant la coproduction qu’on a posée au dessus de l’écran. C’est ensuite devenu extrêmement populaire et présent dans toutes les villes importantes, bien que ce soit coûteux : le 70mm, deux projecteurs, alors qu’il n’y a pas une grosse réserve, encore moins une Cinémathèque de films et qu’ils repassent les films. Seulement, ils font des films sur des thèmes assez universels et pas très longs, 10 à 12 minutes, trente minutes grand maximum. Donc j’avais de bons rapports avec Roman. À vrai dire, je n’ai jamais eu de mauvais rapports avec les gens avec lesquels je travaillais. J’étais plutôt conciliant mais s’il y avait un différend, on le réglait, on ne laissait pas les choses s’endormir. Idem si les gens arrivaient avec une attitude hautaine : « Si vous voulez que je reste, ce n’est pas le genre de cinéma que je veux faire ! » Et puis j’étais demandé, donc j’avais le choix.

Pavillon où fut projeté Dans le labyrinthe

Pavillon où fut projeté Dans le labyrinthe

Par la suite, vous êtes très naturellement devenu réalisateur de films de touts formats et genres : documentaires, fictions, jusqu’à la comédie et finalement, de pas mal de films qui se situaient dans un entre deux… par exemple St Denis dans le temps… (1970)

C’est ça, c’est comme un premier long en 35mm mais avec un petit budget. On n’avait pas de scénario complet mais on avait fait une recherche avec Edith de Villers, aujourd’hui l’ex-femme de Denys Arcand, qui avait fait sa maîtrise en Histoire et avec qui j’étais très ami. On avait donc une sorte de canevas de tournage. Pour la partie anglaise, j’avais trouvé des gens qui avaient fait les Indes dans la Cavalerie anglaise et avaient ensuite émigré au Canada. Ils connaissaient tous les mouvements et savaient comment commander. Comme tous ces gens travaillaient, on ne tournait que le week-end. On les payait presque rien mais on les invitait à dîner. On avait de très bons rapports. Quant aux chevaux, ils venaient des alentours et n’avaient rien de chevaux de cavalerie. Mais on les a habillés avec une belle toile de couleur sous la selle. On improvisait beaucoup. Les patriotes étaient par contre les vrais habitants du village avec leurs fourches. Ce n’étaient pas des comédiens. On leur indiquait l’atmosphère et comment ça pouvait se passer. Ensuite, pendant la scène, ils improvisaient.

On n’a en effet pas l’impression d’une direction de comédiens mais plutôt d’un grand naturel. Je pense à ce couple…

Cette jeune femme là s’est malheureusement suicidée. Elle était devenue toxicomane et vivait avec un médecin jusqu’à ce qu’elle fasse une overdose. Mais j’ai rencontré son partenaire masculin dans le film l’année dernière encore. Ça faisait vingt ou trente ans qu’on ne s’était pas croisés. Il m’a dit que ce tournage lui était resté en mémoire depuis et j’en suis très fier. Ensuite, pour les autres longs-métrages que j’ai faits, on les a plus préparés, avec des dialogues écrits…

Sur OK la liberté (1973) par exemple…

Entre autres. Mais après on les modifiait au tournage. Celui-là, on l’a coécrit avec Jean P Morin. On se rencontrait souvent et j’étais très présent. Or j’avais un comédien qui n’avait jamais tourné. Il était musicien dans un duo comique qui tournait en night club. Au début quand je l’ai rencontré, il était hésitant et même, ne voulait pas. On avait quelques jours de libres avant le tournage et j’ai décidé de faire un essai. On avait un décor au Carré St Louis et j’y ai fait venir les deux comédiens, Jacques Godin et Luce Guilbeault, pour l’acclimater un peu. On a joué des petites scènes. La veille du tournage, je l’appelle à son domicile et sa femme me répond qu’elle ne sait pas où il est. Donc je fais des recherches et grâce à un copain qui était spécialiste du foie, je le retrouve… à l’hôpital ! Toujours mon réseau… Alors il est sorti et on a convenu qu’il viendrait. Il a été absolument impeccable et n’a pas bu un verre pendant toute la durée du tournage. Ses scènes étaient seulement à moitié écrites car je voulais lui laisser la liberté. On faisait une petite répétition et s’il ajoutait un petit quelque chose et que ça me plaisait, on l’incluait. Quand c’était pas ça, je lui disais « on va s’en tenir à ce qui était prévu ». Il l’acceptait et c’est comme ça qu’on a tourné. Plus tard, Michel Brault a vu le film et en voyant ce personnage, il a décidé de le prendre pour jouer dans Les ordres (1974), son film sélectionné à Cannes. Jean y avait un vrai boulot de comédien avec plein de dialogues et il y était merveilleux. Mais c’est en partie du à ce qu’il avait vu, notamment à cette scène assez touchante avec Luce Guilbeault. Michel s’est dit que s’il pouvait jouer ça en improvisant un peu, il devait être capable de donner plus. C’est quand même marrant qu’il ait tenté la chance, pour un film qui s’appelait Les ordres... Des fois les choses s’improvisent et une espèce de continuité s’établit, sans que l’on pense pour autant que ça va se faire.

En parlant de continuité, vous n’avez jamais lâché tout à fait le documentaire. Parmi ceux que j’ai pu voir, il y a Chez nous c’est chez nous (1972) ou Ping-Pong (1974)…

Tout le monde rêvait d’aller en Chine, y compris Denys Arcand qui avait connu le succès avec un film sur les filatures au Québec (On est au coton, 1970 ). Alors il voulait aller tourner dans les usines chinoises. Finalement, alors que j’avais moi aussi fait des démarches, je reçois un vendredi à l’improviste un appel de l’ambassade chinoise qui m’offrait trois visas pour partir le mercredi suivant. Moi je n’avais n’y équipe, ni équipement, rien ! Et je partais avec des jeunes pongistes comme « correspondant de ping-pong ». L’ambassade canadienne venait tout juste d’ouvrir et on était la première équipe nord américaine à se rendre en Chine, les américains n’étaient pas encore là. Il y avait avec moi deux copains, Serge Beauchemin et Alain Dostie qui eux se connaissaient depuis l’école Normale. J’avais initié Serge à la prise de son et j’avais tout fait pour qu’Alain Dostie passe d’assistant caméra à cameraman. Or son patron ne voulait pas. Un jour, je suis allé à Ottawa pour une commande et là on nous a fait réaliser en Colombie Britannique le film Better housing for British Columbia (1967) pour l’agence de construction de maisons du Canada. Alain est donc venu et quand son patron a vu les rushes, il a trouvé ça pas mal et a accepté qu’il fasse un deuxième film avec moi. On a donc tourné Épisode (1968) sur des jeunes issus des quartiers populaires. Son copain était un ingénieur en devenir et elle, elle était intronisée dans une église en tant qu’archiviste médicale. C’était fait de façon officielle, un peu comme une religieuse qui prend le voile. Ça se passait donc dans les églises. Il faut dire qu’à l’époque, les hôpitaux étaient encore contrôlés par les sœurs de la charité et autres congrégations. C’est simplement quand les choses ont changé pendant les années 60 que le gouvernement a pris ça en main. Après ça, toute une structure a disparu. Tout ça pour dire que donc Serge et Alain étaient de la partie.

Ping pong

Ping pong

À notre arrivée en Chine, on a été reçus par le ministre des Sports et toute sa délégation qui nous attendaient. Mon tour est arrivé et naïvement j’ai annoncé ce que je voulais faire. Un fonctionnaire a sorti un papier et m’a dit que j’allais faire ça le mardi ! (rire) Alors la première semaine, on a tourné un tout petit peu avec les pongistes et on s’est surtout acclimatés aux alentours. Et puis est venue une semaine plus tard la deuxième rencontre avec les mêmes personnes, qui sont venues avec la même chose. Cette fois, j’étais prêt et j’ai demandé une première permission pour tourner dans la rue. Ils sont allés voir et me l’ont accordée. Et puis une deuxième permission : « Je voudrais avoir la possibilité de changer d’idée durant mon séjour ». Là, ils étaient un peu dégoûtés. Ils sont allés rendre compte et m’ont dit que c'était d’accord et que je pouvais changer au besoin. Après pendant le tournage, il m’a fallu à plusieurs reprises mentionner que j’avais la permission du ministre de changer d’idée ! Et c’est comme ça qu’on a tourné deux films. Le premier, c’est Images de Chine (1974), un documentaire qui dure 70 minutes. On est arrivés avec une caméra neuve, prototype n°3 de l’usine Arriflex puisque souvent à l’ONF, ils nous envoyaient des prototypes pour qu’on les essaie et leur faire ensuite des modifications. Un des responsables chinois du groupe des pongistes est venu me voir et m’a demandé s’il pourrait prendre la caméra. « Pourquoi pas ? » Et là j’ai tout de suite vu que ça n’était pas un amateur. Le geste, comme s’il la flattait. Je suis devenu un peu plus familier avec lui parce qu’il comprenait assez bien l’anglais et je lui ai dit qu’on rêvait de passer une journée avec une famille. C’est lui qui l’a trouvée et il est venu me donner l’info un matin très tôt à l’hôtel et à l’insu de tout le monde. Pour nous déplacer, il y avait une hiérarchie des véhicules et nous, on était dans la voiture n°3. Or, le convoi ne partait pas si on n’était pas là, alors que nous on restait assis dans la chambre, ce qui perturbait notre interprète, monsieur Tan, qu’on avait rebaptisé Son Tan. Il ne parlait pas beaucoup anglais et donnait l’impression d’être de la police. En fait, il était du ministère du commerce ou un truc de ce genre. C’était un peu le négociateur. Là, il n’arrêtait pas de faire la navette « Écoute, tu peux faire dix voyages si tu veux, mais aujourd’hui, nous on fait ce qu’on veut ! On a changé d’idée donc on n’embarque pas dans le défilé ». Ils ont donc été obligés d’enlever notre voiture et de partir avec un numéro en moins. (rire)

Pourtant au final, Ping-pong semble très organisé sur le plan du montage, d’autant qu’il n’y a aucune voix off, mais plutôt un son d’ambiance très présent.

On a tourné le film en mandarin. J’avais embauché une professeur de l’université McGill de Montréal et ils sont venus en salle de montage avec nous. Quand ça a été fini, c’est le ministère des affaires étrangères qui a exigé qu’on envoie une copie aux chinois, ce qui était tout à fait normal. La copie a donc fait le voyage en Chine durant deux ou trois semaines puis est revenue. Là, on a fait une réunion avec les chinois en terrain neutre, avec un haut conseiller culturel. On a commencé par passer la matinée à parler pour définir ce qu’on classait comme « culturel », ce qui était très vague, d’autant que le français était traduit en anglais puis en mandarin. On est allé déjeuner et uu retour, c’était sérieux : ils avaient cinq objections. La première, c’était pour un panoramique sur la rue qui se termine sur un enfant qui se cure les dents. Là, l’argument des chinois, c’était « Mais que va penser sa mère quand elle va voir le film ? », la probabilité qu’elle voie le film étant à peu près d’une sur cent milliards ! (rire) À ce stade là, là le film était monté, mixé, terminé ! Donc on s’est dit tant pis, on corrige ça sans toucher à la bande son. La deuxième scène se passait sur un bateau sur la rivière Huangpu à Shanghai : il y a des enfants, une voile, des choses écrites. On a donc fait venir un spécialiste qui a tout lu et décodé, mais on n’arrivait toujours pas à comprendre le problème. Les enfants et l’environnement étaient propres, mais cette fois c’était peut-être dans le lointain, peut-être des installations militaires que nous on ne voyait pas. On l’a donc remplacé par autre chose et ils l’ont acceptée. La troisième réclamation venait d’une de nos erreurs. Nous avions fait le générique en caractères chinois, mais à l’impression certains caractères ont été inversés sans que nous nous en apercevions. Or, cela pouvait être insultant comme être n’importe quoi ! Encore une chose qu’on pouvait retoucher sans toucher à la bande son et à l’intégrité du film. On l’a donc fait refaire et cette fois, contre vérifier par l’expert chinois de l’université. La dernière était par contre problématique. Les chinois disaient que le film était trop noisé (bruyant) car c’était tout le temps du son direct et synchrone. Il faut dire que la Chine était bruyante : les klaxons des voitures, les sonnettes des bicyclettes. Il y avait tout le temps plein de monde donc un bruit de fond constant. Il m’a donc fallu réflchir à la question rapidement et là, je suis arrivé avec un argument, exprimé en anglais, « it might be too noisy but it’s not to loud ». Je leur ai simplement expliqué qu’on pouvait baisser le son avec le bouton du volume. Ça les a déconcertés ! (éclate de rire). Et là on aurait du remixer tout le film et ça nous aurait coûté très cher. Mais ils ont accepté mon argument et ça s’est terminé comme ça. J’ai fait une projection officielle à Toronto, dans une grande salle et il y avait les milieux chinois. Ça a été incroyable parce qu’il se sont scindés en deux clans, parce que Mao était encore au pouvoir et que certaines personnes elles, voulaient une nouvelle Chine. Ils ont failli en venir aux mains. Nous, on était assis sur la scène et de là, je voyais qu’on avait perdu le contrôle. On est donc sortis par la porte de derrière. Puis on a fait une autre projection dans un collège à Montréal, mais ça a été la même chose ! Il y avait des militants maoïstes, trotskystes, pro russes, tous étudiants et tout ça dans la même salle. Là aussi, ça commençait à barder ! En fait, comme ils n’étaient pas allés en Chine, ils interprétaient tout ce qu’ils voyaient. Finalement, il y a eu énormément de projections.

Images de Chine

Images de Chine

Après vous en êtes donc venus à la direction de l’ONF. Jusqu’à votre départ à la retraite, comment avez-vous perçu son évolution et celle de la production québécoise en général ?

Je pensais bien à l’Administration mais sans trop le vouloir. Mais on avait fondé un syndicat au sein de l’ONF pour empêcher les américains d’arriver avec les leurs. Nous on voulait conserver nos priorités, nos privilèges, rester en petite équipe. Les cinéastes étaient majoritaires au Comité du Programme et avaient pour privilège de proposer un nom pour la Direction. « C’est à ton tour. Tu n’as pas le choix Marcel Carrière, tu seras directeur ! ». « Ben… c’est je suis entrain de préparer un film et puis j’en termine un et... » « Non non ! » Donc je l’ai fait pour le bien de la communauté et j’ai été accepté par mon patron, le président de l’ONF. J’ai fait deux ans comme directeur du Programme, avec des moments assez difficiles. Puis je repars en production, j’étais entrain de terminer un scénario avec un écrivain, Victor-Lévy Beaulieu, avec qui j’avais déjà tourné un court-métrage. Finalement, un soir à onze heures, le patron, François Macerola, m’appelle à la maison « Carrière, tu deviens directeur des services techniques. » J’avais envie de l’envoyer se faire voir, mais il avait raison, je n’avais pas le choix. Il y avait de gros problèmes dans ces services et il n’y avait jamais eu de francophone comme directeur. Toujours des anglophones ou à un moment, un allemand. Je devais donc y faire le ménage et rétablir l’ordre. J’ai donc reconstruit tout le service. Mais avant de partir, je leur ai dit à la table de direction « Je ne serai jamais le manche de la pelle du fossoyeur ». Je suis donc parti juste à temps car un an et demi après mon départ, tout a été fermé : les laboratoires, les techniciens, les cinéastes… Il n’est plus restée qu’une poignée de personnes.

Ils ont essentiellement gardé une production documentaire…

En Animation surtout, à la fois française et anglaise. Par contre, les longs-métrages, il n’y en avait plus. Ça s’est même arrêté avant tout ça car les budgets n’avaient pas été augmentés et au maximum, on pouvait réaliser sur une année un long-métrage et demi. Ce n’était donc déjà plus une grosse production. Et plusieurs cinéastes dont des amis comme Francis Mankiewicz, Claude Jutra, Gilles Carle ou Arthur Lamothe, eux sont tous partis pour faire des longs-métrages dans ce commencement d’industrie privée qui a accompagnée la création de Téléfilm Canada où il y avait des fonds. Ensuite au Québec, ça a été la SODEC, puis le Conseil des Arts, donc ils réussissaient à faire des films.

Il y avait aussi des producteurs indépendants et des structures comme l’ACPAV…

À la base, ça s’était un syndicat que nous avions démarré. Enfin, c’est Michel Brault qui l’a fondé et c’était privé. Il faut dire que notre syndicat à l’ONF a donné 25 000 dollars à Michel pour démarrer ce syndicat. Donc il y avait un copinage qui existait et des fois, c’était mal vu. Mais déjà avant de partir, je sentais venir cette évolution. Je ne voulais pas me retrouver au milieu, c’était bien la dernière chose dont j’avais envie. Par contre, celui qui m’a remplacé, lui voulait participer à cette transformation. Robert Forget était déjà au Programme français et y avait fait sa première production en tant que producteur dans l’Unité des films éducatifs. Au temps de Duplessis, on refusait que l’ONF s’implique dans l’Éducation. Après sa mort, ça a un peu changé et l’ONF a formé une équipe de personnes du secteur de l’Éducation pour faire des films. Et une des premières productions autre qu’éducative que Robert Forget ait dirigé à l’ONF, ça a justement été Avec tambours et trompettes. Mais il ne savait pas ce que c’était ! On l’a invité quand on a tourné à l’extérieur, il est venu avec sa femme prendre des photos.

Bref, on se connaissait bien. Quand tout ça est arrivé, il a failli en mourir. Il a fait une dépression suivie d’une crise cardiaque. Après ça, on ne l’a plus vu. Disparu ! Ça l’a effacé net. Il l’avait pris tellement à cœur… Lui ne voulait pas que ça se passe comme ça mais il était obligé de le faire. Exactement comme j’ai été obligé de diriger les services. Au moment où j’étais Directeur général, c’était devenu un gros truc : il y avait 300 personnes. Quand j’ai pris ma retraite, c’est toute une génération qui est partie, 105 personnes en même temps ! Ce matin là, on avait préparé une fête sur le plateau de tournage. Et c’est juste à ce moment là que mon médecin m’appelle et m’annonce « Monsieur Carrière, vous êtes officiellement diabétique ». J’arrive donc au studio et là c’était vraiment la grosse fête. On avait donné à chacun une plaque de chocolat avec son nom écrit dessus (rire), avec du champagne et tout ce qu’il fallait. (il regarde sa montre et m’informe que son diabète n’attendra pas plus longtemps). Bah, c’est toujours comme ça, on part pour dix ou vingt minutes, et finalement...

Remerciements : Festival Doc-Cévennes, Guilhem Brouillet et Richard Brouillette.