- Laissez votre avis

- prev

- next

Publié le

Analyse, critique ou billet de blog de l'auteur

Miroirs brisés d’un « film canadien » : l’adaptation de Kamouraska par Anne Hébert et Claude Jutra

En 1970, le roman d’Anne Hébert est publié au Seuil et reçoit une reconnaissance immédiate. En 1972, Claude Jutra, alors au sommet de sa carrière, s’en voit confier l’adaptation pour le cinéma. C’est encore une histoire de famille. Le producteur Pierre Lamy et le chef opérateur Michel Brault sont d’anciens camarades de collège de Jutra. Michel a travaillé avec Claude depuis ses tout débuts et Le dément du lac Jean-Jeunes (1948). Ils ont respectivement 20 et 18 ans. Lors de son hommage funèbre à ce dernier, le plus grand chef opérateur québécois de l’Histoire rappellera d’ailleurs que c’est sur la Bolex de la famille Jutra qu’il a tourné un jour ses premières images... Lamy a quant à lui été le producteur d’À tout prendre (1963), premier long-métrage pour le cinéma de Claude Jutra, considéré aujourd’hui comme son œuvre la plus personnelle et surtout, la plus révolutionnaire. Et puis il y a la comédienne principale, Geneviève Bujold, quasiment née au cinéma sous la caméra de Michel Brault dans Geneviève (1964) et qui a aussi chanté pour Claude : « Roulis-roulant, à quinze ans, dans le vent, adieu les croulants, les agents pas contents... » (Roulis-roulant, 1966). Elle partage aussi avec lui des positions politiques nationalistes qui ont fait grand bruit. Mais surtout, Anne Hébert et Jutra sont de vieux complices qui se sont connus à l’ONF où elle fut la première francophone à y devenir scénariste. Ils se retrouveront par la suite à Paris à la fin des années 50. Ils s’estiment mutuellement. Parmi leurs points communs, on a évoqué Proust à leur sujet. Enfin, le budget du film est conséquent : avec le dépassement, on approchera le million de dollars. C’est même le projet le plus important de l’encore jeune histoire du cinéma québécois. Tout semble donc réuni pour faire de Kamouraska cette grande fresque nationale et populaire dont l’industrie naissante a besoin.

Michel Brault au premier plan et Claude Jutra

Michel Brault au premier plan et Claude Jutra

Pourtant, à sa sortie en mars 1973, le film divise fortement. Encore trop long ou beaucoup trop court, le montage final résulte de compromis entre la production française (Mag Bodard, qui a accompagné Demy, Varda, Pialat…) et québécoise, avec un certain fond de colonialisme. La productrice française, pourtant minoritaire dans le financement, jugeant le résultat beaucoup trop lent, a en effet fait reprendre le montage par Renée Lichtig, collaboratrice attitrée de Renoir et très appréciée de Jutra, pour atteindre les deux heures souhaitées pour l’exploitation hexagonale. Le film ne sera hélas pas sélectionné à Cannes pour y défendre les couleurs du Canada, Bujold et Jutra ayant réaffirmé leur soutien à la cause québécoise en refusant le titre d’Officier de l’ordre du Canada. Puis Mag Bodard, pas convaincue, s’en désintéresse. Il ne sera donc jamais distribué en France. Cette incompréhension tient presque du fossé culturel, car si la littérature québécoise est portée à l’introspection, l’hiver sera sur grand écran propice à la méditation (Trois temps après la mort d’Anna, Catherine Martin, 2010), au silence et aux non-dits (Curling, Denis Côté, 2010)...

Le scénario a été écrit en trois mois et aux dires de certains, ce fut l’expérience la plus difficile pour Jutra dont la facilité en la matière est légendaire depuis ses débuts à l’ONF. Anne Hébert s’en déclarera néanmoins très satisfaite. Il reste fidèle au contenu (dramatique, narratif, poétique, féministe) du récit originel. Mais à quelques exceptions près, Jutra a échoué à y injecter de la vie, autrement dit, en grand cinéaste cinéphile, à y adjoindre des scènes plus cinématographiques pour maintenir en continu le souffle lyrique propre à ce chef d’œuvre littéraire. Il a par contre réussi le plus difficile : traduire l’intériorité du roman ou la polyphonie narrative caractéristique de l’autrice. Enfin, quatre mois de tournage difficiles l’ont été plus par les conflits qui ont opposé le trio principal réalisateur-directeur photo-actrice que par la rudesse météorologique d’un tournage étalé sur près de trois saisons. Le résultat est donc une œuvre unique, hybride, de plus en plus fascinante au fil des visionnages successifs, mais parfois frustrante. Elle tente le grand pont entre cette modernité littéraire et un certain classicisme cinématographique auquel l’auteur aspirait alors. Comme si la somme des expériences jutrassiennes d’À tout prendre et Wow (1969), avait été balayée par la simplicité lumineuse de Mon oncle Antoine (1971). Beaucoup gloseront sur l’échec de cette adaptation de Kamouraska, décrétée impossible car court roman à l’écriture vertigineuse, mais aussi, a posteriori, sur l’importance de ce film dans l’œuvre de Claude Jutra, tout comme dans la filmographie de Geneviève Bujold ou Michel Brault. Particulièrement après 1983 et le remontage par l’auteur d’une version plus longue de 49 minutes pour la télévision et le marché de la vidéo, déjà plus dans l’esprit d’un premier montage de travail de 3h24. Au Québec, ce boulot scénaristique ardu a été analysé depuis belle lurette, quoi que personne, pas même Robert Harvey, grand spécialiste d’Hébert, ne parvienne à un consensus. Les quelques observations qui suivent sont un point de vue actuel et novice, car presque encore étranger à l’univers et à la somme littéraire de cette écrivaine majeure bien que déjà très appréciée en France et sur un cinéaste qui reste incontournable dans l’Histoire du cinéma québécois. Et ce, malgré le déchirement suite la longue polémique créée par les accusations de pédophilie portées contre lui dans la biographie d’Yves Lever publiée en février 2016. Trop vite étouffées, comme le débat. On peut certes gommer son nom de la place publique mais pas lui retirer la paternité de ces œuvres bien ancrées dans la mémoire collective, comme s’y emploie Lever dans un élan révisionniste pas vraiment concluant. L’approche qui suit est on ne peut plus partielle, focalisée sur son sujet. Car comme pour les vies des auteurs et quoi qu’on y trouvera peut-être un jour, les nombreuses facettes de ce somptueux miroir brisé que fut le passage à l’écran de Kamouraska, mériteront toujours d’être explorées et discutées.

Anne Hébert

Anne Hébert

« Désarmer le génie malfaisant des sons et des images, lui consentir quelques concessions minimes. Tricher avec lui. Choisir mes propres divagations... »

Kamouraska, p 40

Kamouraska peut raisonnablement passer pour un roman culte, un texte qui ne prend pas de rides, car le présent n’y passera plus. Et rarement tumulte intérieur n’aura la part plus belle ailleurs en littérature. Le récit y est rythmé par l’intrusion frénétique de rêves traumatisants, le poids des souvenirs et autres hallucinations de la narratrice principale, en laquelle s’entrechoquent trois étapes de sa vie selon qu’elle fut d’abord Elisabeth d’Aulnières, l’épouse et veuve Tassy, puis madame Rolland. Celle en qui naît la parole. Différentes voix et points de vue semblent d’abord converger mais c’est parce qu’en réalité, l’unique maître à penser ne fait que revivre scène primitive et nœuds dramatiques selon différents angles et tons, se rappelant tel ou telle, toujours à travers sa subjectivité et à la limite de la schizophrénie. Ces brusques changements (métalepses) inspirés par une passion dévorante, viennent bousculer une vie régentée par des mariages aliénants et leur cortège de mises à bas (« je n’ai été qu’un ventre fidèle, une matrice à faire des enfants » K. p 10). Il s’agit donc ici d’une « histoire de chair et de fureur » (Adrien Rannaud), mais plus encore et avant tout d’un portrait de femme du 19ème siècle sous forme de cri de révolte, même quand il est aussi silencieux que le rugissement sublime d’Elisabeth à travers l’ovale de la calèche (50’29. Ce cri est différé jusqu’à 2h27 alors qu’elle reprend pied pour accompagner son second mari à la mort). Ces mémoires d’une jeune femme dérangée y défilent à la vitesse d’un traîneau sur la glace. Étonnamment, le lyrisme de l’ensemble tient à la dislocation de la syntaxe, au rythme syncopé et à une musicalité très personnelle. Hébert assène des mots-poignard plutôt que tambour. Crée une flopée d’images mentales. Qui démultiplient les émotions. À vif. En géographe du cœur, elle trace des chemins en pointillés sur la carte des rives du bas-St Laurent. Elle imprègne notre paysage mental de ces sentiers en terre étrangère. Tout est ici propice à l’énumération en un grand voyage cinétique… Mais pas facile de lire entre les lignes pour atteindre l’esprit de l’œuvre quand tout se chevauche et tisse un voile de mémoire sur toute action trop actuelle. Aussi, le film intérieur du lecteur est d’abord expérimental, images fixes réanimées par le passage, rapide comme l’éclair, du Temps, quand le parti-pris fictionnel du scénario se veut organisé autour d’axes dramatiques plus directement identifiables. Le processus de déconstruction/reconstruction ne pouvait donc passer que par un assèchement drastique du torrent hébertien. Nul n’étant tenu à la perfection littérale (sauf dans les grands « films canadiens »?), il faut admettre que le résultat de cette adaptation analogique repique un peu de tous les thèmes ou éléments de structure du récit. Complexe, le scénario déroule ses protagonistes en un feuilleté dramatique avec des lignes narratives convergeant de façon chronologique, à l’image de la mémoire d’Elisabeth telle l’araignée vers le centre de sa toile, et régi par la balance de la Justice, l’avant et l’après. À ce titre, l’entrée en scène d’Aurélie Caron, impressionniste, par une série de scènes courtes, dessine le personnage par petites touches, ce procédé revenant pour de nombreux personnages. Une fidélité remarquable à la construction littéraire sauf qu’on a évidemment substitué au métalepse permanent et à la polyphonie énonciative, à toutes ces voix distinctes de celle de la narratrice (voir Bahkhtine), l’objectivisation inévitable du cinématographe.

En trois plans, nous voici plongés dans le monologue intérieur par des bribes de voix off d’outre-tombe. Une lourde ambiance d’enfermement et d’agonie pèse sur le couple Rolland. Chez Hébert, le chevauchement des temporalités et des narrations apparaît donc toujours sans crier gare. Comme le spectre de la lumière à travers un prisme en mouvement. Les personnages interfèrent à toute heure et toute époque, au gré d’un esprit en proie aux fièvres, dont le beau minois lisse de Geneviève Bujold – qui comme Hébert a toujours l’air d’avoir vingt ans de moins - exprimera toutes les nuances. Qui se crispe néanmoins quand l'image du cadavre rencontre en elle le regard ironique d'un mari trop vivant... Nos yeux glissent sur ce qui semble être un drame archaïque pris dans le glacis de cette société patriarcale du 19ème siècle inféodant la femme au désir du mâle, offrant peinture descriptive et sa critique, un monde figé et la pensivité du plan ramené à l’unité du photogramme. C’est de belle et simple manière, et non comme plus tard, les « machinations » opératiques d’un Angelopoulos, que Jutra installe parfois le présent de la narration au cœur du souvenir, incrustant l’héroïne dans le déroulement éclaté de son procès. Elisabeth d’Aulnières y est accusée d’avoir fait assassiner son premier époux, seigneur volage et brutal de la contrée austère de Kamouraska, par son amant, un médecin américain et ancien camarade de collège du dit mari.

Le scénario parie d’abord sur l’intelligence du spectateur et sur son besoin de reconstituer le puzzle, en déterminant lieux et époques du récit. Il va ensuite englober un long et chaotique flash back (l’oscillement des analepses et prolepses…), parenthèse intime où une mère désemparée se fait recoiffer par sa fille. Un « temps perdu », qui pour Anne Hébert est « théâtre ». La temporalité renaîtra de ce méta-récit patinant dans le trauma et qui va donc imposer cette prédominance de la narration sur l’histoire (Robert Harvey). Thomas Carrier-Lafleur, qui a livré les travaux les plus aboutis sur l’adaptation parle, au sens truffaldien du terme, de « grand film malade » et d’« attractions » à propos des images liées au meurtre et qui régulièrement vont parasiter le fil de l’histoire comme elles sèment le désordre dans l’existence de madame Rolland. Elles ne sont pour autant pas extradiégétiques, en tant que scènes rejouées à l’infini dans un effet de boucle. Le montage est généralement rythmique et pulsionnel pour évoquer dès le départ la primauté d’une passion qui se délitera jusqu’au crime, reliant par le zoom du second plan le regard de la commanditaire derrière la vitre à l’assassin qui galope à bride abattue à sa rencontre. Libérant la narration de l’impératif classique, il permet à Jutra d’envisager un large éventail de représentations pour combler ce déficit de vécu chez la narratrice et qui aura pour conséquence de les séparer inexorablement, allant jusqu’à l’inclure physiquement, mais de façon fantasmatique, dans la scène de fuite vers la frontière. Ailleurs, c’est au contraire le choix de joutes verbales. Imaginant un duel mortel pour se débarrasser de Tassy, les amants avancent dans un grand pré en fleur. Leur délire est rythmé par le balayage de la caméra de Michel Brault d’un bord à l’autre du champ, figurant l’avancée inéluctable de l’idée criminelle dans le temps qui leur reste à vivre ensemble, ajoutant ainsi un dialogue jouant sur la surenchère de leurs noires pensées. La richesse du langage hébertien exhorte Jutra à innover. Sans trahir la beauté et la force du texte. Sans non plus être dans l’adaptation libre ou laisser les mots vivre leur vie comme chez ses camarades de la Nouvelle vague française. Peut-être y a-t-il aussi dans cette scène duelle, la manifestation de la première et ultime dissension artistique totale entre un auteur, censément seul maître à bord et un cameran habitué par le Direct et leur longue et fructueuse collaboration, à choisir angles, lumières et plans.

Kamouraska : duel au soleil

Kamouraska : duel au soleil

On a parfois reproché à Jutra d’avoir abandonné les données socio-historiques présentes en arrière-plan du roman. À moins qu’elles n’éclatent que pour le spectateur français au-delà des lignes, on dirait plutôt ici que la peinture de l’époque est aussi précise qu’intime. Mais pas moindre que dans le livre. Grâce au travail de fourmi de Michel Brault sur les lieux (retrouver l’authentique à Yamaska, non loin de Sorel, dans le même esprit de ce que fera bientôt le français René Allio, réalisant l’histoire sociale au cinéma sur les lieux même des événements, comme pour les réactualiser) et les accessoires d’époque et ce, jusqu’aux lampes nécessaires à réaliser cette photo flamboyante qui rendra inoubliables certains tableaux. Mais aussi à une démarche initiée dans Mon oncle Antoine qui mélange comédiens chevronnés ou non, et le parler populaire qui va avec ces amateurs, l’époque et lui fait l’incarner avec une grande puissance. Là, le talent de portraitiste, mondialement renommé du duo Jutra/Brault, éclate à nouveau.

Présents en filigrane et sous un jour symbolique, les diktats et interdits religieux qui régissaient en ce temps là la société, ne sont pas représentés ici, à l’exception de l’image d’Elisabeth clouée comme la chouette sur la porte en un parallèle entre le sacrifice que la société fait de la femme et celui du Christ. Mais il s’agit aussi d’un détournement zoomorphique créé par un esprit malsain au comportement pathologique (Antoine de Tassy, aux fantasmes moyenâgeux de seul maître après Dieu de Kamouraska). Le contexte post Révolution Tranquille rend sans doute caduque une place prépondérante de toute iconographie religieuse ou même de souffrance sulpicienne trop graphique, au contraire du combat féministe émergent qui trouve corps dans une Geneviève Bujold omniprésente et une cohorte de variations féminines. Pour transformer un monologue intérieur ininterrompu, on a en effet placé le plus souvent son personnage, dans un enfermement domestique mortifère, portant l’attention du spectateur jusqu’au point de rupture. Si la déstructuration timide de la narration, rétrécissant sans cesse jusqu’au point de fuite du crime, nous fait retrouver et éprouver le Temps, c’est surtout cette absence de perspective qui impose un rythme lent et angoissant. Théâtral donc. Et bergmanien (Cris et chuchotements est réalisé cette même année 1972)... Quant à l’inéluctabilité du procès comme ligne d’horizon, elle achève d’imposer le poids de la société sur la responsabilité de la femme mariée.

Kamouraska : la chouette m'effraie

Kamouraska : la chouette m'effraie

« Un désert de neige. Chaste, asexué comme l’enfer. »

Kamouraska, p 197

Mis à part dans le second plan où Georges Nelson fonce vers l’objectif de la caméra en plongée et grand angle et dans celui plus effrayant encore où les mariés sont dépassés par le traîneau d’un Nelson tout droit sorti de l’enfer personnel, l’éternel hiver d’Elisabeth - une des plus belles réussites du film -, le traitement de l’espace est moins percutant car il se replie presque sur les demeures. Parmi les réussites du style hébertien, la récitation musicale du cheminement à travers les noms de lieux qui dessinent donc en nous le tracé d’une sorte de chasse au trésor en terres pittoresques. De véritables mantras qui remplacent le galop du cheval et les halètements des corps. Dans le film, cette anse de Kamouraska se dessine à peine sous le bord cadre supérieur, comme si l’hiver et la vie maritale avalaient la possibilité de tout espace le long de ces incessants allers-retours entre Kamouraska et la demeure maternelle de Sorel. C’est plutôt la neige, son poids, son froid, son humidité et au fond, sa solitude qui sourd des images plus que la mélancolie des paysages entraperçus au fil des paragraphes. Les écueils de glace qui forment un champ de mort acéré autour du futur meurtrier. L’anse gelée (2h24) ne joue son rôle archaïque (Georges achève Antoine, 2h30) que pour ce grand finale, repoussant l’horizon bien au-delà des turpitudes humaine pour mieux les perdre (2h32). Enfin, hors les prairies, écrins verdoyants des amours d’Aurélie ou Elisabeth et ce panoramique de noce sur cette nature trop tranquille, le paysage a les tons pastels de la chasse (27mn21) à la saison des amours, dont la scène est ici si désossée qu’elle passe, comme dans un rituel traditionnel, pour une initiation amoureuse et romantique, alors que ce premier sang, hors champ, prend le pas sur l’entaille fraîche des noces, visant plus justement Tassy (27mn45) et damnant Elisabeth une fois l’innocence abattue (27mn39). Une métaphore aux crocs émoussés, mais qui continue le sens des échanges lapidaires posés sur le papier par Anne Hébert. Une fois mariés, et rapidement pour le pire, si ce n’était une légère brume sur les bouleaux au bord de l’eau, le pays de Kamouraska se dérobe comme une anguille. Comme si sous le joug conjugal, il n’y avait plus rien à voir en ces terres de misère et en ce chronotope, qu’un temps infini de la douleur, agglutinée à l’ennui. Jutra et Brault préfèrent d’autres amorces de plans plus poétiques, le vent dans les feuilles, des pieds qui viennent flétrir la surface d’une flaque d’eau, plus à même de traduire un état intérieur qui prime sur les apparences et la vitrine sociale.

Ailleurs, ce sont les habitations, surtout ces deux toits pentus de la maison de Saurelqui marquent l’appartenance de ce lieu à deux rivaux. Ici les compositions très picturales de Michel Brault dessinent les limites dorées de sa cage. Claude Jutra est déjà dans cette inspiration qui va donner Pour le meilleur et pour le pire et la direction de ses œuvres québécoises suivantes : un drame filmé « dans une maison, sinon dans une seule pièce ». Une des plus belles inspirations de la mise en scène de Jutra, la scénographie du carcan familial imposé à Elisabeth, à travers de la place allouée à sa mère et aux trois petites tantes. Chez Anne Hébert, leurs perpétuelles remontrances fonctionnaient comme un chœur antique, commentant avec la même énergie, presque une pointe de sadisme, les bonheurs et plus souvent les malheurs de notre jeune héroïne sur le chemin de l’initiation sexuelle, puis sur celui de l’émancipation furieuse, avant que de sombrer dans la catatonie de cet honneur retrouvé. Image publique lessivée dont elle se serait bien passée. À elle seule, cette chorégraphie de femmes montre la domestication de la jeune oie blanche par cette formation d’oiseaux noirs desséchés, cette sororité volatile qui migre d‘un nid à l’autre, dans des compositions plastiques dont la tradition est à chercher du côté de la peinture américaine ou du southern gothic. À ce titre, on peut comparer le plan des trois tantes filmées à travers les branches et qui espionnent avec délices le couple en formation (27mn52) et celui des tantes et du domestique alignés derrière Elisabeth et observant par la fenêtre Antoine disparaître à la recherche d’ « un cul qui soit pas barré » (1h03mn24), ou le trajet de la jeune fille non conquise au statut d’épouse délaissée. Cette picturalité met en avant la place de la femme au sein de la société puritaine. Totalement figée dans un pieu mensonge.

Kamouraska : ainsi font, font, font...

Kamouraska : ainsi font, font, font...

Elisabeth ne peut s’affranchir trop longtemps de cette harmonie artificielle, si oppressante que parfois Jutra et Hébert doivent inventer des situations pour que le cinéma reprenne le pas sur le chromo historique (Elisabeth danse avec Adélaïde pour lui dérober une clé). Mais le projet est plus de nous faire éprouver le délitement d’une personnalité durant son existence carcérale. Cet enfermement, cette impossibilité de vivre sa sexualité, Jutra la connaît également (Tom Waugh). Au 19ème, il y a assez peu de réjouissances dans la vie d’une jeune bourgeoise. La scène du bal prendra logiquement une toute autre dimension. Le livre insistait sur les charmes sensuels d’un bien mûr gouverneur lors d’une première soirée mondaine. Pas vraiment ici où cette danse est prise ici dans un grand moment de cinéma américain où brille la troupe de Marie Calumet et les chassés-croisés amoureux. Pour le second bal à Sainte Ourse, énième itération du roman comme du film, Jutra a réussi à convaincre l’autrice d’une variation sous forme d’empoignade animale entre rivaux (1h20mn42). Cette irruption du western, fatalement un peu homo-érotique (triangle garçon-garçon-fille opérant depuis Mouvement perpétuel (1949, voir Tom Waugh), - et qui pour l’expérience de Kamouraska s’incarne aussi à même le plateau - apporte un peu d’entrain à la séquence. Tout le contraire de la première scène de chasse au romantisme terminal quand les écrits ne décrivaient qu’appétits et prédation d’égale à égal. Là sans doute, le paysage de terre et d’eau diffusait encore une illusion de vie maritale, dissipée entre les ellipses dès lors que l’épousée devait avaler à la fois les anguilles et les couleuvres de cet alcoolique brutal et vite répugnant. Philippe Léotard, amenant un peu d’étrangeté à tous les niveaux, joue plus la fatigue que la lippe adipeuse du Tassy du roman. Pas assez massif, il finit par être pathétique dans une frustration, qui entre en résonance avec celle du public en chaleur des années 70. Combien ce second Antoine devenu « adulte » contient-il de Jutra en lui ? Au moins un peu de sa lassitude. Le sentiment qui domine, c’est que le jeu très ambigu de Geneviève Bujold, distant, fermé, le transforme peu à peu en victime de sa dépression, de ses instincts, du désamour et finalement de leur passion, animal blessé ahanant dans la neige au gré des rémanences.

« C’est à cause de la lumière. C’est un phénomène de la lumière. Cela est entré dans la pièce avec ses rayons pointus qui déchirent les yeux ».

La passion, on ne peut qu’y croire à défaut de la voir éclater à l’écran plus souvent (jolie scène où ils vont verser dans la neige au retour de Sainte Ourse, 1h16), mais elle innerve souterrainement le récit de la première à la dernière image... Ce choix allusif serait-il à l’origine de ce défaut d’empathie qui creuse un puits perdu dans le milieu du long-métrage ? Déjà une analyse d’Albert Legrand remettait en cause, dès la sortie du livre, la véritable nature des sentiments d’Elisabeth, plutôt mue par son désir sexuel que par un amour largement fantasmé et qui va vite s’étioler après la permutation des mâles. Dans le roman, la révolte féministe grondait et la rage comblait cette faille. Or chez Jutra, monte une autre figure féminine, pas moins libre et indépendante, par delà l’assujettissement économique, Aurélie Caron. Servante et complice. La sorcière, mais « le temps des sorcières est révolu », relégué presque hors champ sauf pour lire dans le feu l’issue tragique (1h57), aurait ici fonction de « jeune fille à prendre » dans la classification économico-sexuelle définie par les États de femme par Nathalie Heinrich à propos de leur disponibilité sexuelle (Rannaud) et de la hiérarchie des personnages féminins qui en découle. Si Elisabeth apparaît peu à peu victime de ses compromissions, échouant à s’extraire de son milieu, trahissant amie et amant, il y a dans la manière de faire apparaître Aurélie Caron dans le film (11mn14) un vrai plaisir de représenter à l’écran des thèmes récurrents de Jutra, la jeunesse et la liberté (22mn35), notamment sexuelle, jusqu’à sa répression. Reine des abeilles fumant au centre d’un cercle de garçons, cette première scène d’une Aurélie encore disponible à la vie, semble tirer un trait d’union entre Wow et le Surfacing (1980) que Jutra tournera sous forme de délivrance en Ontario. Comme toujours, l’adolescence est chez Jutra, au contraire de chez Hébert le lieu de tous les possibles. Par contre, il insiste assez peu ici sur la relation de domination entre Nelson et Tassy (1h09mn50, puis 1h42mn34) et qui se poursuit par delà le collège à travers la femme du second et qui aurait du être le cœur secret du film (reste un réveil au dortoir pour les fans d'Yves Lever !). Scènes qui matérialisent plus sûrement les tensions d’un vieux couple de cinéma aux prises avec la même femme, même si Brault situe les premières fausses notes après un premier changement de personnalité chez Jutra en 1964, suite à un très grave accident de scooter.

Kamouraska : les amants de la nuit

Kamouraska : les amants de la nuit

C’est peut-être dans le non-développement de ce type de scènes secondaires à l’intérieur du récit-cadre, condamnées à toujours passer furtivement, feuilles mortes dans le vent, que se trouve une autre raison de la baisse de régime relative du romanesque. Ou en tout cas des déréglages de la pulsation du film. La passion mais aussi le manque de chair... Depuis trois ans, le Québec connaît une vague rose dans le sillage des bluettes gentiment coquines de Denis Héroux et de la paillardise tranquille de Claude Fournier - compagnon de Lutte (1961) de Jutra et Brault - sans oublier quelques essais plus psychédéliques, moins populaires mais franchement plus intéressants. Mais les tenants d’un cinéma d’auteur « sérieux » et la critique officielle s’alarment aussitôt de cette déviance. Pas Jutra. Entre besoin légitime d’accéder à une reconnaissance de son identité bisexuelle dans son pays, souvenirs de son expérience californienne à la UCLA où il a enseigné en plein flower power et conscience de son époque au seuil du déferlement de films érotiques ou pornographiques, dont certains d’une grande qualité artistique en France, aux États-Unis, au Japon ou encore en Scandinavie dans un premier temps, il a envie de contribuer à briser ce tabou de la nudité sur les écrans du Québec. Ce désir de monstration peut d’abord contredire la subjectivité de l’écriture hébertienne, toujours respectée dès lors qu’il s’agit des assauts conjugaux réitérés. Un léger angle fait pencher le point de vue objectif du côté d’Elisabeth et ne cherche pas à érotiser la violence d’Antoine. Jutra ne cherche pas non plus à mettre en scène l’acte sexuel en temps réel. C’est heureux puisque le mot « sexualité » n’apparaît jamais dans l’œuvre littéraire.

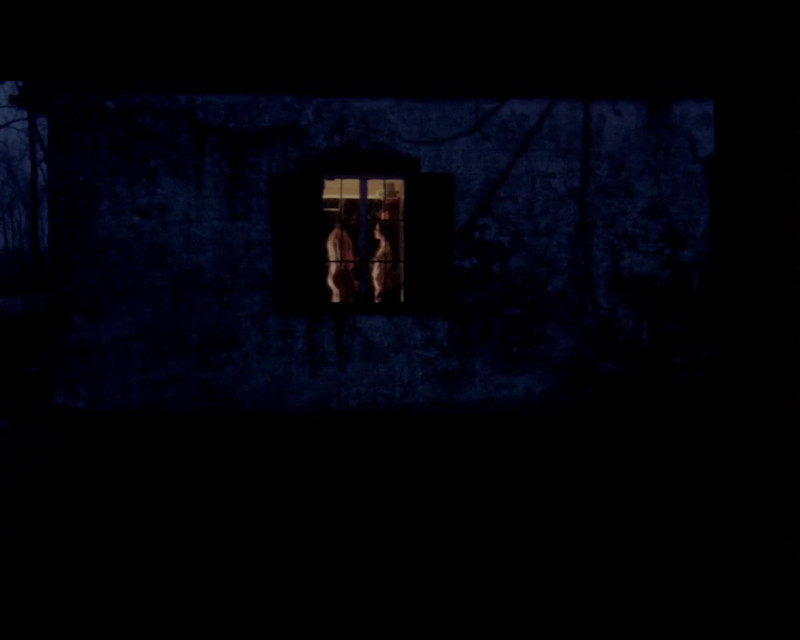

Pourtant, si Jutra et Brault n’ont cessé de s’opposer sur la manière de porter ce récit à l’écran, Jutra va se brouiller avec Geneviève Bujold pour imposer cette unique vue : un contrechamp de la scène d’amour à la fenêtre entre Elisabeth et Georges (1h51mn26), le couple cherchant à ce moment à affirmer publiquement leur liaison, mais aussi excités par l’idée que des tierces personnes puissent assister au dehors à leur union. Quoi que dans la dite scène, la réponse de l’homme outrepasse sans doute la position de la femme désirante. Jutra abonde dans ce jeu de domination et impose au comédien américain Richard Jordan (transfuge des westerns brutaux de Michael Winner et parfaite transposition du Nelson du roman), le port d’un appendice artificiel pour que le membre en érection soit visible d’assez loin. Aussi Geneviève Bujold refusera d’apparaître nue dans cette scène et quittera le plateau, outrée par le sexisme d’un metteur en scène qui ne fait pourtant qu’imager un texte lui-même pris « entre fureur et pudeur » mais qui témoigne de désirs violents et d’une sexualité pulsionnelle, brutale, ébranlée, toujours selon Nohémie Labrousse, « par une fureur féminine, latente et silencieuse ». Alors, dans ce beau plan nocturne et voyeur, réaffirmant haut et fort la nature même du cinéma, le sexe dressé (qu’il faut quand même guetter pour voir, un de ces détails à la Stroheim!) face à la doublure de Bujold convoque les mots d’Hébert et en particulier « son sexe dur comme une arme » (p 156) - pour un rituel auquel l’héroïne a donné son consentement, mais pas total, le condamnant déjà moralement quelque part. La suite est à chercher dans cette crispation de la main qui se retire du bras de l’amant revenu couvert de sang une fois sa besogne remplie (2h45), ce transfert de l’animalité d’un mâle dominant à l’autre. Le docteur Nelson a certes tué (2h30mn58, selon la reconstitution du crime par Elisabeth p 234) avec le même volontarisme que le mâle enfourchant la femelle, le mari sa femme (« Posséder la femme, posséder la terre » p 129). « De douleur ou de plaisir , le crime est le même » (p 100) écrit Anne Hébert au sujet d’Antoine Tassy et de ces accouplements prémonitoires jamais vraiment acceptés par son épouse Elisabeth sur ce lit de la réconciliation feinte. Malgré ses atermoiements, il reste au centre de son obsession ce meurtre qu’elle a commandité et qu’elle s’imagine, le film traduisant alors son fantasme en acte criminel complice. La bientôt veuve Rolland est une veuve noire.

Le moment érotique décrit par la lucarne du cinéma joue également sur la tension entre les injonctions en voix-off tombant sur le rideau de pluie et cette image-temps volée qui est au cœur du film, qui crée, comme dirait Deleuze, la vérité de Claude Jutra. Un insert de et sous surveillance, fugitif mais si beau, pour résumer leur passion charnelle, alors qu’elle revendique de s’exposer au jugement du voisinage comme du spectateur. L’autre affolement viendra de la corruption d’Aurélie, pour un triolisme larvé (2h01mn26) qui ne s’assume pas, scellant alors l’éclatement d’une relation amoureuse plus mortifère que libératrice. Comme les trop nombreuses maternités d’Elisabeth devenue Madame Rolland, elle manque de sel, au contraire de ces nouveaux nés qui saluent avant de mourir. Ici s’opère la bascule morale du spectateur. L’adultère comme acte de libération, ça oui ! Mais l’exploitation sociale par le couple est plus difficile à digérer. Ironie du sort, le compagnon de Geneviève Bujold au moment du tournage, Gordon Sheppard, jugeait cette scène voyeuriste plutôt « flasque », Jutra ayant pourtant fait l’économie de la vision d’une femme-ventre à qui l’on a pondu onze enfants dont dix de trop ! Et malgré ces efforts, pas assez poussés ou aboutis, presque aucun des débordements libidineux du film n’atteint la force des joutes syntaxiques de l’écrivaine ou ses fantasmes de chasseresse : « Et moi aussi, je te flaire, je te découvre » (p 66) deviendra vite « Amour, amour, je te mords, je te bats, je te tue » (p 9).

Kamouraska : la mort de l'ours

Kamouraska : la mort de l'ours

Le scénario délaisse également le zoomorphisme très présent dans le roman, sauf par extrapolation (les plaintes des « Lanouette rieuses ») et surtout pour l’association entre femmes et oiseaux. Parce qu’elle a abattu un canard, versé le sang pour lever un mari, la jeune oie blanche (ou chouette effrayée de Tassy) se retrouvera comme ses tantes « trois corps d’oiseaux momifiés dans leurs plumes ternies » (p 97). Parce qu’avec la vie conjugale, la femme mariée « entreprend de vieillir et de se désoler » (p 52). L’animalité se retrouve aussi dans les monologues les plus crus (« Une chienne en moi se couche », p 215). Il est dommage que le cheval magnifique du roman ne soit pas plus souvent notre guide, muscle et nerf du récit, et par sa symbolique, un Cheval de Turin pousse au crime quand ici il n’est que le véhicule du diable (vieille symbolique antique, voir Antoine Sirois) protestant. C’est que le cinéma de Jutra s’intéresse peu aux animaux, autres qu’humains évidemment.

La conception sonore est un des points forts du cinéma québécois depuis le Direct. La place prédominante du silence n’est pas avérée même s’il peut peser lourdement sur les scènes d‘intérieur. Mais comme l’écrit Hébert, « il faudrait empêcher le silence de durer » (p 104) car « le silence double le temps, lui donne sa mesure impitoyable » (p 243). Des ruptures du continuum sonore qui ne sont pas compensées par la seconde et belle partition commandée au québécois André Gagnon qui colle peu à l’agitation intérieure d’Elisabeth mais qui après les cantiques, bals et soirées en famille, accompagne exclusivement les transports amoureux à destination. « Musique de fosse » - Ici, commune ! - selon les termes de Michel Chion (Marie Pascal). Tombeau de l’amour... Ce silence est d’autant plus épais que la bande son s’avère composée. La création sonore expressionniste pour les rêves angoissants, avec force écho et réverbération, se voit rattrapée par un présent d’apparence réaliste et moins intense quand « dans les creux apparents que sont le silence et les suspensions de la narration, le texte continue de dire » (Labrousse). Mais une analyse plus approfondie et remarquable de Marie Pascal pointe ici et là les grelots entêtants, la pluie qui coule, coule coule, les cris de bêtes... Et un travail poussé sur la tessiture sonore qui bien plus que l’image, va brouiller les repères diégétiques pour composer la symphonie cauchemardesque d’Elisabeth, ces « sonorités rocailleuses et vertes de Kamouraska » évoquées entre autres dans le roman (p 206). « L’espace offert par la bande-son est utilisé pour créer un système cognitif déstabilisant pour le spectateur autant que pour la protagoniste » (Pascal, 15). La prosodie déjà présente dans le texte d’Anne Hébert (voix d’Aurélie Caron notamment) contribue avec les nombreuses évocations sonores, à la musicalité et aux rythmes complexes de sa langue. Ici, il faut écouter la diversité des accents et les intonations de voix « in » ou « off », la litanie des noms propres qui remplace les oraisons : « Rivière-Ouelle, Rivière-Ouelle ! ». Jutra aurait pu généraliser l’utilisation des fondus enchaînés, figure matricielle de ce type conception temporelle en étages et qui favorise les collisions poétiques depuis le cinéma des premiers temps. Sans s'en priver totalement, il fait plutôt usage de sobriété en la matière et à des endroits stratégiques où ils se doivent d'être marqués. Ce sera donc au son qu’échoit cette mission de marier les temporalités, de les fondre. Une tradition on ne peut plus québécoise !

L’image reprend la main pour le présent. Claire. Limpide. Ce que peut là encore le Cinéma, c’est d’envoyer la couleur. Passion ou crime, c’est la chaleur des intérieurs et des peaux (le rouge aux joues d’Elisabeth, même si à l’écran, Geneviève Bujold fait plutôt Blanche-neige, ou la plus sanguine Aurélie) ou l’hypnose du sang sur la neige. Trop peu si on songe à tout ce sang versé par Tassy et qui collait aux pages des derniers paragraphes ou au travail de François Leterrier pour son adaptation de Giono, Un roi sans divertissement (1963), réalisant avant l’heure une sorte de giallo hivernal et rural dans les Alpes de Haute Provence. « Dans l’imaginaire de Giono, la neige est une force d’anéantissement, qui décolore le monde, le vide de sa vigueur et de sa beauté. Elle éveille en l’homme un mal existentiel dont rien ne saurait mieux « divertir » que le sang versé, comme en fait peu à peu l’expérience le héros du roman, Langlois, « justicier qui porte en lui-même les mêmes turpitudes qu’il entend punir chez les autres », selon Giono dans ses Entretiens » (Nicolas Fréry). Pour aborder l’éclairage des intérieurs, un livre entier n’y suffirait pas. Il a simplement serti le plus beau des écrins pour Geneviève. Il s’en donne aussi à cœur joie dans la palette froide, nourrissant son austérité d’une foultitude de détails qui font bruisser le passé, remplaçant la densité du verbe créateur hébertien par l’émotion esthétique pure. Sa création est comme un seconde langue, qui révèle les tourments des personnages et la teneur des scènes qui se jouent, Brault dépassant son art à chaque film.

Kamouraska : Non ma fille tu n'iras pas danser

Kamouraska : Non ma fille tu n'iras pas danser

« Après avoir tiré de Kamouraska tout ce qu’il y avait de nécessaire et d’urgent... »

Kamouraska, p 222

Un long et complet inventaire listerait bien d’autres éclats kamouraskiens. Las, la fiction aux airs de télé-roman n’était sans doute pas la forme de prédilection pour représenter l’ « émasculation phrasique » (Labrousse) opérée sans anesthésie sous la plume d’Hébert. De plus, la production de Kamouraska restera une bataille d’artistes surdoués mais aux points de vue bien tranchés, une guerre de positions plus qu’une œuvre collective. Parce qu’il n’a pas su s’affranchir de l’influence de ses collaborateurs et leur imposer sa vision, mais aussi parce qu’il est resté remarquablement fidèle à l’esprit du livre. Parce que poussée dans ses retranchements la performance d’actrice atteint la métempsychose... Jutra aura fait reculer l’impossible. Il n’a pas pour autant réalisé son grand film libertaire, ni son opus magnum mais sa mixture à lui « de tripes et de cerveau », ** sa Chambre verte. Jutra s’est ouvert les veines sur ce texte pour faire tendre le film vers la vie. Pourtant, ce nouveau miroir émietté sera son premier chant du cygne. Elisabeth d’Aulnières se tient encore là sur l’anse, rapaillée mais bien droite, jusqu’à la prochaine adaptation, la réinvention du langage...

par Pierre Audebert, Octobre 2020

* Pour Jutra, dès 1964 au sujet d’À tout prendre (1963) sous la plume de Gilles Marsolais dans Lettres et écritures et plus récemment, chez Thomas Carrier-Lafleur.

**Ainsi que Jutra décrivait sa vision des 400 coups dans une lettre à François Truffaut.

Bibliographie :

Anne Hébert, Kamouraska, éditions du Seuil, 1970.

Thomas Carrier-Lafleur, Le temps d’Anne Hébert au cinéma : mémoire et altérité dans Kamouraska et Le torrent dans Nouvelles vues, Femmes et cinéma québécois II : 35 ans plus tard (2019).

Adrien Rannaud, Une histoire de chair et de fureur, étude de la sexualité dans Kamouraska, dans Cahiers d’Anne Hébert n°14 : Sexualité(s) dans l’œuvre d’Anne Hébert.

Nohémie Labrousse, Sexualité violente, désir furieux : entre diction et indicible, dans Cahiers d’Anne Hébert n°14 : Sexualité(s) dans l’oeuvre d’Anne Hébert.

Marie Pascal, Musique, rythmes et chants dans Le Torrent, Kamouraska et Les Fous de Bassan, transcréés à l’écran, dans Cahiers Anne Hébert n°15.

Antoine Sirois, Perspectives : les animaux dans l’œuvre romanesque : l’exemple de Kamouraska, dans Cahiers d’Anne Hébert n°14 : Sexualité(s) dans l’œuvre d’Anne Hébert.

Isabelle Boisclair, Catherine Dussault Frenette, Femmes prises, femmes désirantes dans l’œuvre d’Anne Hébert, dans Cahiers d’Anne Hébert n°14 : Sexualité(s) dans l’œuvre d’Anne Hébert.

Maria Bernadette Velloso Porto, Robert Harvey. Kamouraska. Une écriture de La Passion, suivi de « Pour un nouveau Torrent », Regards du Brésil sur la littérature du Québec, Volume 16, numéro 2, août 1983.

Gordon Spheppard, Le mort moqueur : extraits d’un scénario en 24 épisodes à la mémoire de Claude Jutra, dans Copie zéro n°33, Claude Jutra : filmographie et témoignages, juillet 1987.

Yves Lever, Claude Jutra. Biographie, Boréal 2016.

Tom Waugh, Je ne le connais pas tant que ça : Claude Jutra, 2005, traduit et publié dans Nouvelles vues n°2

Claude Jutra, filmographie et témoignages, Copie Zéro n°33, juillet 1987.

Pierre-Alexandre Fradet, Une philosophie du « temps à l’état pur » l’autofiction chez Proust et Jutra : Quelle dose d’altérité dans l’autofiction ?, dans Séquences n°284, mai-juin 2013.

Henri-Paul Jacques, Kamouraska d’Anne Hébert : l’écart entre un rêve et son récit, entre un film et un roman, dans Guy Dufresne, Volume 9, numéro 1, automne 1983.

Robert A Giroux, La quête d’équilibre dans l’œuvre romanesque d’Anne Hébert de Serge A. Thériault, Lettres québécoises n°20, Hiver 1980-81.

Adela Elena Gligor, Mythes et intertextes bibliques dans l’œuvre d’Anne Hébert, Université d’Angers, 2008.

Pierre Jutras, La reconstruction de Kamouraska, 24 images, 9 septembre 2016.

Ralph L. Thomas, Comment Claude Jutra en vint à travailler au Canada anglais, Claude Jutra, filmographie et témoignages, Copie Zéro n°33, juillet 1987.

Correspondance de Claude Jutra et François Truffaut (inédite), Nouvelles vues n°14.

Claude Jutra, Comment ne pas faire un film canadien, 1967. Nouvelles vues.

Guy Lavorel, Le succès d’Anne Hébert écrivaine, de Québec à la France, Cahiers Anne Hébert, numéro 15.

André Petitjean, Les faits divers : polyphonie énonciative et hétérogénéité textuelle. In: Langue française, n°74, 1987. La typologie des discours. pp. 73-96

Nicolas Fréry, Giono, Un Roi sans divertissement : "cette épaisse poussière glacée d'un monde qui a dû éclater" , Numance, 2018.